大腸の検査

ああ怖かった・・・の大腸検査を受けてきました。

実際には苦痛もなく、怖がる必要も無い検査ですし、

ましてや、検査の結果は「心配なし」だったのですが・・。

行くまでは、かなり長い時間、気をもみました・・・。

この話の端緒は、思い起こせば2001年くらいの人間ドックで腫瘍マーカーのCEA?とか言う・・・の数値が高い・・・と出たのがきっかけでした。

大腸がんの場合などに数値が高くなるマーカーで、この検査自体は血液検査なのですが、なんでも愛煙家の場合は癌でなくても高い数字が出ることも「まま」ある・・・ということなのですが・・・それでも念のための大腸の精密検査・・・内視鏡の検査を薦められていました。

それから6年・・・・。

まあ、気が重かったり、問題の便の潜血も、ある時は在ったり・ある時は無かったりだったりで、自分をつい騙してきたのですが、昨年の人間ドックでは、便の潜血と腫瘍マーカーがセットで出てしまいまして・・・またしても検査を薦められ、とうとう人間ドックの担当の医師に紹介状を書かれてしまいました・・・。

で、気が重いのは変わらないのですが、とうとう意を決して評判の良さそうな検査専門のクリニックをネットで調べて、そこに2月下旬に予約を入れて、最短で予約が取れたのが、やっと4月10日・・・で検査に行ったのです。

大腸の検査はかなり苦痛を伴うと言うウワサでしたが、このクリニックは評判どおりで、なんら苦痛は無く、検査もあっという間ですし、内視鏡の機材の消毒や、使い捨ての処置具の導入など大変先進的で納得のいく内容でした。

やはり、プロといいますか、専門家・・・と言うのは凄いですね・・・。

検査の内容をご説明しますと、それは前日の食事の段階からスタートでした・・・。

前日は3食、食べてよいのですが、繊維抜きをします。

普段の逆で、体に良いとされる繊維質のものを食べないようにするのです。

単純には野菜・果物・海草類・のり・きのこ・・・などを食べてはいけないのです。

検査のときに大腸に繊維が残っていて邪魔になるそうです・・・。

ですから、食べるのは、ご飯、うどん、そば、肉、魚で3食食べて、寝る前に下剤を飲んで寝ます・・・。

小生は朝がフレンチトースト、昼がのり抜きのマグロ丼、夜は肉うどんでした。

さらに検査当日は朝から200ccの水で溶かした下剤を飲むことから始まり、検査の4時間前から2時間かけて1800ccの水溶きの下剤を飲みます。

もうお腹は空っぽで、下剤と言うより、水で大腸を洗い流している感じでした。

消化液などの関係でしょうか?薄く黄色く色がついた、澄んだきれいな水しか出てこない状態になると前処理が完了です。

この、腸をきれいに洗う工程は、嫌だといえば嫌ですが、小生の場合は途中から結構楽しんでしまいました。下剤を飲んでトイレに通うのは嫌なんですが、きれいに澄んだ状態にするという目標がありますと・・・つい綺麗にしようと頑張って楽しんでしまいました。

「うーん、これなら完璧だ・・・などと」

で実際の検査ですが、クリニックで使い捨ての検査着に着替えて横になり、鎮静剤を静脈から注射して、内視鏡を入れ、まず盲腸のところまでカメラを進めてしまって、そこからカメラを戻しながらジックリ見てくる感じでした。

患者の前には大型の40インチくらいの液晶の高画質のモニターがあり、自分の大腸の中を見ながら検査を受けるのです。

それは大変不思議な感じで、意外に腸の中がきれいなことに驚きながら見ていました。

また腸の中は感触が無いらしく、今どこに内視鏡の先端があるか?などの感覚がありませんでした。

小生の場合は4mmほどのポリープが一個あったので、それをその場で切除して(焼ききるようです)もらい終了でした。

先生の話では50歳代で何も無いケースはほとんど無く、たいていはポリープの一個や二個があるのが普通だそうです。

問題は数やポリープの状態だそうです・・・。

次回の検査は、3年から4年後で良いでしょう・・・と言われ胸のツカエが降りました・・・。

結果の如何によっては、感慨はもっと別のものにもなったとは思いますが、それでも、どっち道検査をした方が安心・確実であるならば、もっと早く受けるべきでした。

(名医のクリニックでの検査でしたら?)そんなに怖がる内容や痛いことではありませんでしたから・・・。

新アンプなど導入しました

先日来、自作スピーカーの話が続きましたが、アンプなどの新兵器を導入しましたので、そのご報告でございます。

小生、自作は大工仕事で済むスピーカー工作と、真空管アンプのエレキットの製作くらいまでで、電子回路はお手上げなのです・・・。

ですので、基本的にアンプなどは購入しています。

最近あるサイトの主催の方の主張に妙に納得しておりまして、かなり勉強しました。

それは「プロケーブル」さんのサイトです。

曰く、高級な民生のアンプはボロイ・・・。

高級な接続コード類は音をグツグツにしてしまう・・・。とか・・。

メッキの端子の電源プラグは音が駄目になる・・・。とか・・。

小生が読んでいて大変納得したのは、世界のスタジオ・録音現場で使っているケーブル類と同じケーブルをCDプレーヤーからアンプへの接続や、MDデッキなどの接続に使うのが、音の再現と言う観点では正しい・・・という考えでした。

オーディオの再生では、スタジオの逆に信号が流れるだけ・・・接続ケーブルが録音現場と同じだと再現できる・・・。・・なるほどです。

エンジニアの方がスタジオで音決めして、それをパッケージにしたのがCD・・・。

CDの再生はその逆の行為・・・。

アメリカのスタジオは多くがベルデンの8412というケーブルを使っているそうです。

日本の録音スタジオでは、カナレかモガミ電線・・・だそうです。

このケーブル類、オーディオ用としては安価です。

小生はベルデンの8412と言うケーブルで、RCAプラグは世界標準と言われるプラグ(スイスのノイトリック社のもの)で作ったケーブルを購入して導入しました。

このケーブルは安価で、2本一組1mで確か3,000円くらいでしたか・・・。

このケーブルが良い音かどうかは、残念ながら小生の耳には分かりませんでしたが、これがスタジオの標準なのだ・・という安心感があります。

それと、しいて言うと、高音域の癖が取れ、低音が豊かになったような感じはありました。

さらにスピーカー・ケーブルは、アメリカの古いウエスタンエレクトリック社の16GAという太さのものを、すでにプロケーブルさんから購入し、昨年の夏から使っていました・・・。

これも1mで1000円くらいで、スッキリとして癖の無い、良い音だと思います。

スピーカーケーブルについては、その良さが分かりやすかったように記憶しています。

音(の広がり)が晴れ晴れした感覚・・があったのを覚えております。

スピーカーの自作写真にも写っている内部配線の赤い電線がウエスタンエレクトリックの16GAの電線です・・・。

また、このサイトではアンプも・・・レコーディングスタジオで使う、プロ用のラックマウントの1Uの物を推薦されています。

アメリカのクラウン社のアンプです。 クラウンD-45(日本名ではアムクロンD-45)。

片チャンネル25W、ステレオで50W。

お値段6万6千円少々・・・これが最強のアンプと紹介されています。

トランス電源のアンプですので、トランスのうなり・・・「ウーンという雑音」がありますが、音は確かに良いと思いました。

リスニングポジションから離れたところにアンプを設置したら、この「ウーン」は気にならないと思いますし・・・。

音の感じは、ナチュラルでフラットな音・・・と言うのはこういうことか・・と思いました。

余計な響きなど無く正確に再現する・・・と言う音と感じました。

思えばこういう音を求めて、今まで真空管アンプやら色々と行脚してきたように思いますし・・・。微妙な心理状態です。

結果としては、真空管アンプはこれと聞き比べますと、ある意味で対極でした。

真空管独特の響きが付加されていると思いました。

しかし、真空管の響きは、これはこれで倍音の多いチェロなどを聞くと大変捨てがたい魅力があります。

真空管アンプの良さは「響き」「つや」だと気付かせてくれたものも、対極にあるクラウンのアンプと言う言い方も出来ますね・・・。

クラウンのアンプの音は真っ直ぐに音楽を確認できる感覚で、これはプロのモニターの世界なのだろうと思いました。

ケーブルとアンプに関しては、小生がもともと高級なケーブルや超高級アンプや超高級電源ケーブルなどと無縁で、拙宅では、せいぜい自分で半田付けした秋葉原で買った古川電線や日立電線のケーブルを使用・・・でしたので、激変はありませんでした。

(ある意味で小生の自宅のシステムは貧乏システムなので健全だった??のかもしれません・・・だって電源コードに数万円などというのは小生の感覚では・・・あり得ないアンバランスさ・・なのです)

ちなみに、プロケーブルさんではスピーカーも、PAまたはSRでしょうか・・・のプロ用を推薦なさっています。JBLのSR用のものは38cmウーハーで1台が29800円・・・。

これが「良い」そうで・・・今までの感覚からすると絶句する値段です・・・。

でも、この方の耳は確かだと思いますので・・・。

いずれ導入したいスピーカーです・・・。

ちょっと目からウロコ・・・の体験でした。

さらにもうひとつの新兵器は電源トランスです。

これも買いました。

単層200ボルト(専用のアースつき)・・・3芯の単層200ボルトとも言うそうです・・・。

の電源工事をしてもらって、ダウントランスを入れました。

3芯のアースつきの200ボルトは、バランス伝送で電源を供給していて、ノイズを食っていない綺麗な電源・・・とのことで、これから電圧を落として100ボルトのオーディオ機器に電源を供給します。

トランスの前後に12個のコンセントがあるのです。

オーディオ用のダウントランスというのでしょうか・・プロケーブルさんのオリジナル商品だと思います・・。

CDやMDやレコードプレーヤーなど、みんなこのトランスから供給しました。

このトランスの導入も、小生の自宅では劇的・・・ではないものの、CDの音はスッキリとし、静寂になったと思います。(このトランスもトランスですから、少々うなりますが、ボリュームを上げたらマスクされます・・・)

アンプもトランスも全体的に、拙宅では地味目な効果ですが、すべてプラスの方向に作用してくれています。

もともと、真空管アンプ、フルレンジのスピーカー、ケーブルにはお金をかけない・・・と言う拙宅の音は、意図しておりませんでしたが、運良く「健全なオーディオ」だったのかもしれません・・・。

色々高級ケーブルなどを導入して悩んでいる方の場合には、正常化が効果的で、激変が期待できるかもしれませんが、もともと貧乏オーディオの小生でも、かなり満足いたしましたので・・・。

ファミリーフェイス

「ファミリーフェイスにちょっと意見が・・」

自動車のファミリーフェイスと言うのに・・・にちょっと考察を・・・。

これは生産する車種が少ない、「ブランド名」がそのまま「車名」になって行くような会社の『特例的な話・・・』、ではないか?と思いました・・・。

唐突ですが・・・。

たとえばドイツのBBBBBとか、MMMMMとか・・・は一族の同じ顔・・で良いと思いますが。

社名の跡に「車種名」が来るような会社では、ファミリーフェイスの実現は事実上、無理じゃないか??と思いましたんです。

この話、ある会社の車で、車種・車名が違うのに似たデザインとか、似た顔を採用していることに対して、すごく違和感があったので、なぜ自分は違和感を感じるのだろうか?って自問して考えた事からなのです。

社名が車種・ブランド名で、それが統一的な品質感や理念で作られて、売られていくなら、同じ顔、同じアイデンティティー・マークなどに拘っても良いのかな・・と思います。

だって、その会社では、お客様にお届けしたい車の理念・理想が車種が違っても同じだから・・・。

でも、割り切った安いものや、大衆的なもの、高性能なプレミアムなものなど・・・コンセプトから相当異なるものが混在する量産メーカーの場合は、「ファミリーフェイス」はお互いのアイデンティティーの殺し合いになり、『有り得ない・・』と思ったのです。

チープと、スタンダードと、高性能と、プレミアムと、贅沢と、広さ、乗り心地・・・が同じ顔でしょうか?

すでに商品の性格が「ファミリー」ではないですよね・・・。

だから、こういうメーカーのファミリーフェイス・・・デザイナーさんのエゴかなぁと・・・これは勘違いだぞーと思ったのです・・・。

単純な話、ユーザーの気持ちでも・・・、同じような顔をした車種が片方は500万円で、片方がそっくりで170万円・・これだと500万円を買うときに腹が立ちます・・・よね。

排気量が、でかいのと小さいので、どちらもそれぞれのクラスでは非常に高価でプレミアムな存在なら・・・まだわかりますが、片方は量販のクラスのど真ん中で、真っ向価格競争していると・・・同じ顔の高級車は、いい面の皮・・・。

1800ccの大衆車と同じ顔の4000ccオーバーのV8エンジン高級車はつらいでしょうね。

『性質・理念の違う車に、同じ顔や同じアイデンティティーは有り得ない』・・と思います。

それから、先日言っておりました上を向いた切れ長のヘッドライト・・・。

メーカーさんによっては、やっていませんでしたね・・・。

北欧のボボボボとか・・・。

英国のローローローとか・・・。

この手のライトをあまりやっていないようで・・・見識??を・・・感じてしまいます。

小生的には、うれしいのです。

逆にフランス車とかは、目いっぱいヘッドライトのガラスの造詣でモダンに遊んでるように思います。エスプリ?でしょうか・・・。

でも、やっぱりコンサバな小生には、「あだ花」に感じます。

だってヘッドライトは上を照らさず、前を照らすものだから・・・。・・まだ言ってます・・・。

大変ごめんなさい・・・でございました。

これに関連してちょっと・・・悪っぽい・・・とか言う顔も無理があると思っています。

珍しいがゆえに新鮮味があり、一時期は良いですが・・・。

小生は嫌ですぅ。

端整とか、品とか、バランスとか、美しいとか・・そういう単語のほうがピンときます。

少なくても「悪」よりは・・・。

車は運転者によっては凶器になりかねない・・・ものですから・・・。

それから、クロスオーバーカー・・・出ましたね。

四角い車・・・。ホンダさんから・・・。

写真ではサイドビューなどアメリカのHHMMのミニチュアみたいで、これはこれで良いと思いました。

まだ実物見ていませんが、小さなサードシートを畳んだら荷物も積めそうで・・・いいです。

これで日本の車もデイ・キャンプやバーベキュー・オンリーから、やっと脱却でしょうか?

泊まれるキャンプの車でしょうか?

それから、最近の自動車雑誌で見ましたが、好きな形のXTRTRTRが、かなりキープコンセプトで行きそうで、本当に良かったですね・・・。

変に宇宙的だったり、獰猛だったり、生物的だったりと、丸く改悪されずに済みそうですね。

(4輪駆動なのにスティングレイルックのような見にくいウインドウ処理を採用して、対向車とのすれ違いで運転席側を崖側にして見切るような林道を本当に走らせる気・・・なのでしょうか・・・。そういう4輪駆動の使い方は考えてらっしゃらないかも知れませんが・・・。)

四角いままの、この車種で、ラージ・サイズは(待っていても)、出ませんですかね・・・。

欲しいんですが・・・。

アウトドアに荷物だらけで行って遊ぶ人が、こういう車のデザインを担当してほしいですー。

できれば、この手の車種のデザイナーさんは、すくなくても「ゴルフをしない人」が小生のイメージなのですが・・・。

ところで、このクロスオーバーというカテゴリーの名前・・・非常に嫌いです。前にも言いましたが、嫌なカテゴリー名称です。

こう言う車が、男性たちに必要な、アクティブな車であって、クロスオーバー??なんて業界のカテゴリーの話は、知りたくも「ない」のでございます・・・・。

ワンボックスのDDDDDが出ましたですね。

4輪駆動の性能で、昔から憧れ、注目していたワンボックス。

しかし、発売までには相当、フロントの改悪??がありましたが・・。

サイドから見て、Aピラーとボンネットのラインがハサミのようにクロスする造形なんですが・・・。これは某、売れ筋の軽自動車が以前からやっている「処理」だと思います。

だから、ちょっと、がっかりしました。

DDDDDは、弄らずに、ショーモデルのような無骨なまま・・・で出すべき・・・だったんじゃないでしょうか。

小生は個人的にですが・・・かなり、そう思いました。

でも、そういうことを言っても、それはそれで十分に魅力的な他社にない車・・・なのですが・・・ど素人・老年の小生には残念なフロント変更・・に映りました・・。

それから、デザインの素人の勝手な意見ですが、高性能な車の猛禽類化デザインはやめていただく方が心地よい・・・と思っています。

高性能車は速いし、後ろにピタッと着かれるだけでも、すごく嫌で、非常に高圧的に感じる存在ですから、姿くらいは優しくあるべき・・・と思います・・・。

睨み付ける顔や、獰猛な感じ、はもう沢山に思います。

小生は感覚的にも獰猛系はもう流行らない・・・と感じています。

ちょっと古い感じ?・・もするのです。

いまさら攻撃的なんて・・・。

とでも言うのでしょうか、ECOの時代ですから、高速・高性能車は時代を錯誤しているように感じます。

ドイツのBBBBBなどのデザインはジックリ見ると、かなり怖いし・・・。

今後、お客さんの皆さんの感覚は、どっちに行きますでしょうか・・・。

小生とは逆に獰猛・猛禽類が大流行になるのでしょうか・・・。

この世相においても・・・。

小生、なんの自信があるわけでもないのですが・・・。

四方山話で大変失礼いたしました・・・。

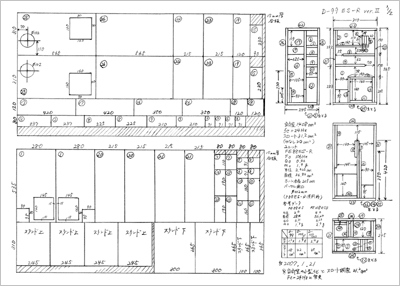

スピーカーの自作 しょの7

「スピーカーの自作 しょの7」

07年2月のスピーカーのラインアップです・・・。

『しょの7』は図面だけのご説明です。

ご興味ない方・・・本当に申し訳ございません・・・。この回で一応、当面のお伝えしたいネタ?は終了ですので・・。ご辛抱をお願いいたします・・・。

今までは、作ったスピーカーの話をしてまいりました。

実際は、この他にも代行製作的に、友人に頼まれて作っただけ・・のモノもございます。

また、設計はしたのですが、場所の問題や、お金の事など、結局設計だけで終わっている図面も結構、多数ございます。

そこで、今回はその図面だけをご紹介いたします。

たいしたお役にも立たないことと思いますが、ご参考になれば幸いでございます。

また、一部に長岡先生の設計を土台にさせて頂きながら、意図があって「改」として、設計を変更をしている物もございます。

ご了承いただければと思います。

(1)D-102 改スーパー4

長岡先生のブックシェルフ型バックロードは小生、とても好きです。で、色々作りましたが、まだやり残しがございます。

10cmの強力型ユニット、FE108ESⅡ用のブックシェルフをまだ作っておりませんのです。

それの図面がD-102の改スーパー4です。(また勝手な命名でごめんなさい)

この「改」は、実は図面段階でだんだんに4種、検討して修正してきておりまして、現在は4つ目の図面なのです。で、スーパー4(すうぱあよん)と言っております。 オリジナルのD-102との比較では、音道のスロート部のはじめから、悩んだ結果の形になっております。全体のサイズも一回り大きくなり、ブックシェルフとしては、相当大型になってしまいました。

ホーンの開口を正方形以上に確保して、後は空気室容量への配慮とスロート周辺の板材の使い方、ホーンの取り回し方、音道の補強材の入れ方・・・などに小生なりの工夫がチョットだけあります。

これは、ブックシェルフを色々作った反省を込めていますので、きっと作れば結果は良いだろうと思っています。

小生、口径10cmのバックロードは現在持っておりません。スーパースワンを手放していますので、いつかは作りたいスピーカーなのですが、CW形で行くか、ブックシェルフで行くか、トールボーイ前面開口のスワンタイプで行くか・・・大変悩んでおり、それを楽しんでいます。

・D-102 改スーパー4 図面1

・D-102 改スーパー4 図面2

(2)10cmトールボーイ・スワンタイプ

スワンの音を、前面上部開口でトールボーイ型で実現したい・・・と考えた設計したものです。非常に板材を多く使いますが、強度の高い良い箱になるとは思います。

砂利や鉛を入れるスペースも設けた設計です。これも出来れば作って検証してみたいのですが予算と場所が問題です・・・・。

・10cmトールボーイ・スワンタイプ 図面1

・10cmトールボーイ・スワンタイプ 図面2

・10cmトールボーイ・スワンタイプ 図面3

(3)D-118 改 前面の平面を解消したもの

これは殆どD-118なのですが、正面からの顔をD-37などと同様に彫りを深くしたくて改造したものです。音道は短縮になっていますが、途中の広がりは工夫して確保しています。音はそれほど変わらない??のではないか??と思っています。

格好は正面からの様子が・・堀が深く、こっちの方が良いと個人的には思いますが・・・。

(4)8cmミニバックロード

自分でも8cmを設計してみました。どうなるのか??は不明です。作ってはいません。

でも顔はやはり階段状のパーツなどバックロード風にしております。

バックロードらしいデザインと設計の計算からすると、結構良好な音になるのではと思いますが、先日のミニバックロードの方が作りやすさの点で優れていると思います。

こちらのミニを選択する場合は、「らしいデザイン」と「ホーンが長くて、より低音に期待できそう」ということが決め手になると思います。(最近の勉強から考察しますと、空気質の容積が少々大きいのではないか?という点と、スロートが大きくないか?の2点が気になってはおります)

スピーカーの自作 しょの6

「スピーカーの自作 しょの6」

申し訳ございません。シリーズ第6弾?『しょの6』でございます。

ご興味ない方・・・本当に申し訳なく思います・・・。

今回はスピーカーの自作「偏」の6回目でございます。

前回までに、

①D-101S(スーパースワン)からはじまり、

⑥FE88ES-Rのトールボーイ型バックロードホーン(オリジナル)まで書きました。

そこで、今回は残った自作スピーカー(小物など)をまとめてご紹介いたします。

(作ったもののご紹介はこれが最後です。この後、図面だけのモノをご紹介いたしまして当面の最後といたしますが・・・。)

長い間、本当にすみませんでした。

で、今回の内容は、

(1)D-37ESというD-37のMAKIZOUさん仕様のESバージョンのご紹介

(2)FE83Eという定番の(普通の)口径8cmスピーカーを使ったミニバックロードホーン

(たぶん静岡に在住?の方が、ネットに公開して下さっているバックロードの図面の通り製 作したものです。ミニでも音は良いです・・。)

(3)長岡先生のBS-28という評価の高いバスレフ型のスピーカーの若干の設計変更・ユニ ット変更のバージョン。

(4)ミニミニ・テレビサイド用バスレフ 8cm

3台の写真です。D-37ESとBS-28改、(D-99(改)ES-R)がありました・・。

の4点が主なメニューです。

では、まず

(1)D-37ESです。

長岡先生のD-37は、9年程前に2台目の自作スピーカーとして作り、大変気に入って使っていました。しかし、その後FOSTEXさんから、使用していたFE168SSというユニットの次世代版となるFE168ESという超強力ユニットが登場しまして、小生の心を揺さぶりました。この新ユニットが気になりました。

音も相当良い。低音が出る・・。高域も延びている・・・。など、欲しくなる話です。

なんとかコイズミ無線さんで予約して、真鍮リングと共に購入し準備を始めました。

ですが、D-37のエンクロージャーを流用して、ユニットの交換だけをやっても、この新ユニットの能力を引き出せないと言う雑誌記事などが参考になり、箱から作らなくてはダメだなぁとも思っていました。

ネットなどで調べて検討・勉強しますと、FE168ESを使いこなす処々方法がありましたが、小生は広島の「MAKIZOU」さんのD-37ES版を良いな・・・と思いました。

MAKIZOUさんでは従来のD-37の幅だけを20mm?広げて、後は全く同じと言うD-37ESを用意していらっしゃいました。

小生はこれを注文しました。例によってスーパー・シナ・アピトン材の15mmでお願いしました。

届いたのは相当前(1年以上?)ですが、製作する意欲のダウンや仕事の環境変化・・また、スーパースワンなど他のスピーカーを売る決心がつかず、従って、作っても置き場所が無いなど・・重なりまして、作らずに材料のまま、ずっと置いておいたのです。

結局2006年の秋になって、スワンや他のスピーカーを売る決心がついて、スペースも空くので、めでたく??D-37ESの製作開始となりました。

組み立ては長岡先生の『こんなスピーカー見たことない(一刊目)』という本に詳しいです。

幅が20mm広がっただけですから、こちらをご覧くださいませ・・。

組み立て式、通りに作りました。このESでは面倒な三角材は入れていません。

一部で三角材は入れないほうが低音が出る・・・などの話もあり、今回は入れないでやってみました。正直に言えば、この頃、製作の「根気」が落ちて・・・いましたし・・・。

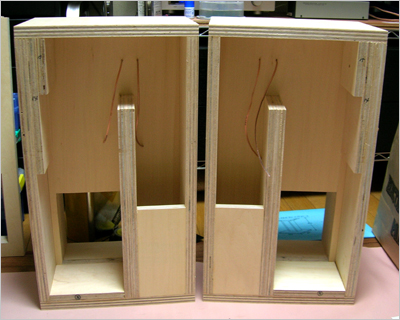

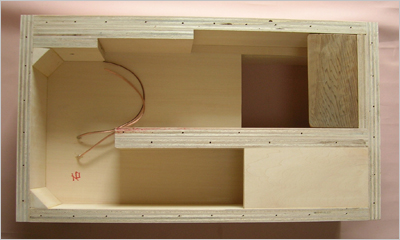

写真がありますので、ご覧ください。

完成してトゥイーターT900Aを乗せました。 バッフルの裏を加工しています。

音道の中もステインで事前に着色します。 三角材はつけていません。

空気室下の空間はミクロンウールを充填 音道の平面に白の3mmフエルトを・・・

組み立て前に油性のオイルステイン(メープル)で着色し、組み立て後、2液性ウレタンのクリアで3回ほど、ガン吹き塗装をしています。

このD-37ESでは吹き付けたままで、スプレーのツブツブを消しておらず、コンパウンドでは磨いておりません。

ツヤツヤではなく「しっとり」した光沢にしています。磨くのは後からいつでも磨けますので・・・塗料を吹き付けたまま・・に敢えてしています。これはこれで味かなと思いまして・・。

(最近、チョットだけ磨きました・・・。)

肝心な音ですが・・、やはりハイスピードで飛んできます。

小生のレベルの耳では家庭用としてこれ以上は不要では?と思うほど、音離れ、抜け、切れ、粒立ち・・などが良いと思いました。・・・何を聞いても「凄い」のです。

聞き込むと少々疲れるくらいの情報量ですし・・・。

しかも、エージングという概念はあまり関係ないみたいで・・・もちろん一ヶ月程度でユニットの馴染みが出て、さらに素直というか、角が取れるといいますか、柔和?に・・良くはなりますが・・・、鳴らしはじめから、しっかり低音が出ており、大変驚きました。

低音感は従来のD-37のFE168SSというユニットの時とは、比較にならないくらい、しっかりありました。

8.5cmのFE88ES-Rとは異なり、低く沈み込んだ音域から低音が出ており、音楽全体の重心がしっかり下がって安定する感じです。

特筆はバランスの良さでしょうかね・・・。上も出ていますし・・・。

ただしトゥイーターは必要だと思いますですが・・・。

アナログの再生とのマッチングも良いようで、音にうるさい方で、元PCM音楽放送局の方が拙宅に遊びにこられた時、アナログでビートルズのレット・イット・ビーを聴かれ、ご本人曰く、「不覚にも涙が出た」とおっしゃった・・ことがありました。

ビートルズがこんなに良い鳴り方で、きちんと音が出ているのは珍しいことで、久しぶりに驚いたんです・・・とのことでした。

小生はそれほど耳に自信がありませんがうれしい話でした。

ちなみに小生は、もうオッサンで年ですが、モスキートーンは宇宙人のレベルは無理なものの、その手前までは全部聞こえます・・・。何の参考にもなりませんで・・・すみません。

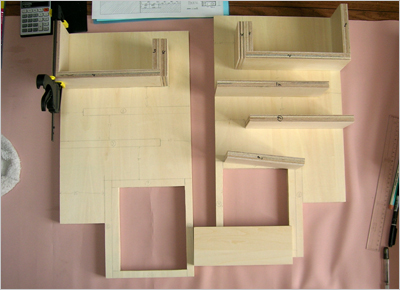

(2)FE83Eのミニバックロード

ネットを見ていたら、おそらく静岡?にお住まいの方が、ミニのバックロードを設計され、図面を公開されておられました。一見して良さそうに思える合理的な設計で、「これは良い」と作ってみました。

何ら変更していません。図面どおりです・・・。

http://www2.tokai.or.jp/livesteamloco/index.htmがその方のホームページです。

オーディオと言う項目の中に図面がありました。

有難うございました。作ってみました・・。

作ってから、下地に「との粉」を水で溶いて、少々(水5にボンド1くらい)木工ボンドを加えたものを塗り、目止め(塗料が染み込み過ぎないように)をして、さっと紙やすり(400番)で表面をサンディングしました。これで塗装の下地はできます・・。・・面倒でしょうか?

それから水性のウレタン塗料のメープルカラーを完全に乾かないうちに、3回ぐらい重ねて塗っただけです。

会社でチョット聞く用に使っています。十分良いです。小さくてもバックロードのピュアな感じはありますし・・・。

もちろん、組み立てに際しては、ユニット固定に爪つきナットを使うなど、小生の組み立て方は踏襲しています。

カワイイし、これは意外なほど良い音です。

写真が、組み立て途中の様子からありますので、ご覧ください。ご参考に・・・。

ミニでも一応バックロードらしく、ホーン開口部に階段状の音道があります。

このスピーカーは意外に十分良くて・・・かえって考えさせられます・・・。

これでも良いのではないか・・・と。

じっくり聞き込まなければ、低音の沈み込み不足などの欠点も大して感じませんし、破綻も感じません・・・。複雑な思いです・・・。

フルレンジスピーカーというのはそう言うものなのでしょうね・・・。まとまっているんですね・・・。

(3)BS-28改造版の製作

これがバックロード好きの小生にしては、珍しい?と言いますか、初めて挑戦したバスレフ方式のスピーカーです。

キッカケは月刊ステレオさんの記事でした。

BS-28は侮れない凄いスピーカーで、長岡先生の傑作、「モアイ」と言うスピーカーの片鱗を感じるような音・・・とか。

それを読んで、小生いつかは作ろうと思っていました。

しかし、時は流れ、流れて・・。

FOSTEXさんのこのスピーカー用のユニットが廃盤になってしまいました・・・。

もうオリジナルと同じユニットが入手できませんから、作れないのです・・・。

で、ガッカリしていたのですが、ある時ふと遊び心が湧いてきました。

台湾製の安価なユニットですべてを置き換え、非常に安価に作ると言う風に目標を置き換えたのです。面白そうですから・・・。

このスピーカーは片側にウーハー2個左右で4個 トゥイーターも片側に2個左右で4個使います。つまりユニットは8個・・・。

でも台湾製。ウーハーもトゥイーターも1個2,980円でした。激安ですね。

で、片側11,920円でユニットが揃います。

(最近ですとトゥイーターがネオジウム磁石で970円と言うのもあります・・ますますこの手の改造では・・・ねらい目ですね)

それで、左右でもその倍23,840円。ベニヤは15mm厚のシナ合板で1枚6千円くらいでしょうか?板も相当、余りますが・・。

小生はトゥイーターを一段落として、表面上は面一な感じで埋め込むために、バッフル版は

15mm厚のシナベニヤの上に、4mmのシナベニヤを重ねています。4mmのシナベニヤを入れても、板代は安いですが・・・・・・。

(段落ち・・にするには、素人は「彫る」より、「貼る」・・にしました。写真でご確認ください)

この設計の特徴は、ネットワークにアッテネーターが無い、長岡式なことです。

つまり8Ωのウーハーを並列の結線で4Ωにして使い、8Ωのトゥイーターを直列の結線で16Ωにして使います。

バランスとしてウーハーをブーストして、トゥイーターへの入力のパワーを下げることになり、結果的にアッテネーター(ボリュームつまみの事です)無しで音のバランスを取る・・十分な低音を狙う・・・と言うネットワークを嫌う長岡先生らしい面白い工夫と設計なのです。

ですので、ネットワーク回路のパーツもウーハー用のコイルとトゥイーター用のコンデンサだけです・・・。

このスピーカーは、確かに月刊ステレオのオリジナルとは、ユニットも台湾製で異なりますし、箱のサイズも奥行きを20mm増やしたりと、遊んでいますので、なにかと違いますから、なんとも言いにくいですが、「なかなか良い音で、これはこれで十分」でした。

正確に、正直に言いますと、バックロードホーンを聞かなければ、これはこれで、何の不満も感じない、とても良い、メインになれるスピーカーだと思いました。

その後、小生はこれを2WAYスピーカーの代表例のような感じで扱っています。

専用の台も作りました。

置く位置を耳の高さに合わせたら、このスピーカーのかなりの能力が初めて分かりました。

音場感が、かなり良い・・のです。

バックロードホーンの自作の時に、聞き比べる対象にも使っているのです。なんとなくですが、このスピーカーは小生から見て、妙にまとまった音質で、市販品っぽいなぁ・・と言う感覚もあるのです。

バックロードとの比較で、不満を言えば、トゥイーターの力がまだ少々強く、若干、低音不足気味に感じると言うことでしょうか。

精細・精緻な音で、音場が縦に高く、また横にも大きく広がるようにできる感じで、仮想同軸型の特徴でしょうか・・・独特なイメージがあります。

これは好みの問題もあるでしょうが、「相当良くて侮れません」。

明瞭な音の感じが好きな方には、おそらく堪らない魅力?ではないでしょうか・・・。

価格を考えたら、この程度の低音不足の話は言ってはいけない・・・欲張りすぎな要求なのかもしれませんが・・。

と言いますのは、ユニット片側4個のお値段はD-99ESRの真鍮の「リング代1個」とほぼ同じ(やや安い)ですから・・・。

まあ激安ですが・・・これは面白いスピーカーです・・。・・・・写真がございます。

台湾のユニット(ウーハー)のポリプロピレンの透明コーン

台湾のユニット(ウーハー)のポリプロピレンの透明コーン

が見えます。中が透けて面白いです。

完成写真とバッフル。トゥイーターを一段落として平面的に取り付けたいので、二重構造です。ユニットの円が上手に切れていません。円がガタガタです。寸法のミスや、やり直しで汚くなりました。

内部のバスレフポート・・簡単な構造です。 バッフル裏の爪つきナットの写真

箱の接着と内部のネットワーク配線、吸音材の貼りこみで、箱は完成です。後は仕上げ・・・

との粉とサンディングで下地の調整をした後、

水性のウレタンニスをさらっと塗ってみました。

(4)FE87E使用のミニミニ・テレビサイド用バスレフ

これは自宅の14インチのテレビの横に置くための防磁型ユニットのバスレフです。

図面もありますが、何の事は無い、普通のスリット型ポートのバスレフでございます。

よろしければ、ご参考に図面と写真をお使いください。

水性のニスを塗って手軽に使っていますが、じっくり聞いてみますと、やはり血統は争えないといいますか、FE88ESRに近い音質を「ちょいと」・・・感じます。

FOSTEXは、FOSTEX・・なんですね。

まあコーン紙など似ていますからね・・・。

人によっては、FE88ESRと大して変わらない・・・などとも言います。ただのバスレフですが、結構これ、鳴らすと鳴ります。

侮れませんです・・・。

大きな音を出さなければ相当良いのです。

こじんまりと小音量で聞くなら、十分な性能があるのが、FOSTEXさんの8cmフルレンジだと思います。

8cmは良いです。トゥイーターが不要ですから・・・。

写真をどうぞ・・ご覧ください。

下地は定番のとの粉です。塗料は水性のウレタンニスです。乾くと水を弾くので、やや濡れたうちでないと塗り重ねが利きません。

簡単に仕上げができますが・・・。そこそこ?のできばえが限界ですね。

スピーカーの自作 しょの5

「スピーカーの自作 しょの5」

まだ続いておりますシリーズ第5弾?『しょの5』でございます。

いつも大変申し訳ございません。

ご興味ない方・・・まことに申し訳なく思います・・・。

今回はスピーカーの自作「偏」のとうとう5回目であります。

前回までに、

①D-101S(スーパースワン)から

⑤D-99ES-R(FE88ES-R用 ブックシェルフ型)小生の図面あり・・・の話まで書きました。

そこで、今回は、

⑥FE88ES-Rのトールボーイ型バックロードホーン(オリジナル)について・・を書きます。

そもそも、このトールボーイの設計は3つの理由で始めました。

前回のD-99ES-Rがお嫁に行ってしまった。(とても寂しい)

それでも好きな音のユニットだったので忘れられず、どうしてもまた聞きたい。(相当にお気に入りのユニットです)なんとかオークションで入手できましたし・・・。

現スーパーエース・スピーカーのD-37ESは素晴らしいのですが、トゥイーターを使いますので、高音域にホーントゥイーター独特の癖(やや刺激がある)はあります。

また、良いスピーカーですが、情報量が多すぎ、大変「強い音」なので、楽しいけど疲れる・・・ので体力が要ります。それで、普段、気楽に聞く小型スピーカーも欲しい・・・のです。

しかし、作るとなりますと、また同じFE88ES-Rというユニットを選択して作るのでも、従来と同じ設計ではなく、さらに言えば根気・根性のいる砂充填のスタンドが不要な設計のバックロードにしたい!!とも思いました。

そこで、スタンド不要といえばトールボーイ(背の高いスピーカー)です。

もちろんバックロードホーンで・・。

板材の取り都合(とりつごう)からして、設計以前に高さは90cmでほぼ決定です・・・。さてさて、どうなりますか・・・。バックロードは作ってみないとわからない(長岡先生のセリフです)スピーカーの代表ですから・・・・。

それでは、早速ですが・・。

口径8.5cmの大好きなユニットを使用した、トールボーイ型バックロードホーンの製作です。

まず、ユニットの復習から・・。FE88ES-R。このユニットは何と言っても40khz(キロヘルツ)まで延びた高域のさわやかさに特徴ありです。本当にトゥイーターが不要で、これが大変・大変、大きなメリットだと思います。

さらに、今回は、このユニットのスペック表から特にQ0(キューゼロ)を気にして再設計してみました。

このユニットは強力という話とは裏腹に、良く見るとQ0は意外に大きいのです。

10cmの限定生産のユニットで0.23(FE108ESⅡのQ0)

8cmの限定生産のユニットでは0.31(FE88ESのQ0)

で、このFE88ES-Rでは0.46です

数字が大きくなるとバックロードでなくても、バスレフなどでも使える、マイルドなユニット・・と言う事になるようです。

ですので、絞り率には少々考察が必要と思ったのです。

実際、ES-Rの時、特定のCDの一曲位ですが、低音の強いパルスの入力には「弱い」のを感じていました。

音がボコボコ言う感じになるのです。

いままでの勉強からしますと、Q0が小さい超強力ユニットのバックロードの設計ですと、絞り率90%とかでOKで、あまり絞らないでも良いようだったのですが、こう言うQ0が大きいマイルドな特性のものは、70%くらいに絞り込んだ方が良いのでは?という考えを持ちはじめました。

スロートを音が通過する時のプレッシャーで、ユニットのコーン紙が動きすぎてしまうのを防ぐ感覚です。空気バネで動き過ぎを止める!!とでも言いましょうか・・・。そう言う設計をしようと思いました。

1.設計の留意点・・

一応、小生の計算の内容をお話ししておきますと、まずスピーカーの後ろの部屋の大きさ・・・→空気室の容積を(D-99の1200ccをガイドラインにしつつD-99ESRの経験から)1400ccに設定しています。

低音時のユニットのバタつきを抑える意味で、非常に感覚的な事を頼りにした設計で恐縮なのですが、大きすぎない1400ccです。

この後、検証するとしたら1300ccくらいがどうか?が気になりますが・・・。

(実際2月18日現在の状況では100cc程の木のブロックを一つ入れ、計算では1300cc程にしており、結果は良いように感じます。さらに、もっと体積を小さくする時は、ウッドブロックにフエルトをまいたもの等を追加し、空気室に放り込めば完了で、簡単です。体積を増やすのは殆ど不可能ですが、縮小するのは粘土の塊など、何か物を入れるだけでも出来ますから・・・それで大き目の提案が安全と言うことになります。)

ちなみにFOSTEXさんの、このユニットの説明書に示されてある、バックロードホーンの設計(例)では空気室1200ccで、スロート面積30平方センチです。

長岡先生のD-99では1200ccで良い結果でしたが、少々大きい8.5cmのこのユニットでは、空気室も少々大きくした方が良いのでは?と思っております。

次に難しいのはスロート(ラッパの入り口・・の面積)の絞り方です。

スピーカーの振動板面積の何%にスロートを絞るか?が大変重要なのですが、小生は当初の設計では84.7%くらいにしていました。

どうも、この位が良いのでは?と言う事で暫定的に採用した数字なのですが、このユニットは意外にもQ0(キューゼロ)が大きく、噂に聴くよりは、超強力ではない特性で、バスレフ方式でも使えるくらいなので、スロートは70%位の絞り方でも、低音でユニットのコーン紙が暴れずに済んで、かえって良い結果の可能性が高い・・と考え直しました。

実際に小生の実験では、スロートを26.4平方センチ、絞り率71.7%まで絞り、聴感上は好ましい結果を得ています。(小生は測定用の機材を持っていません・・・聴感の話ですみませんです)

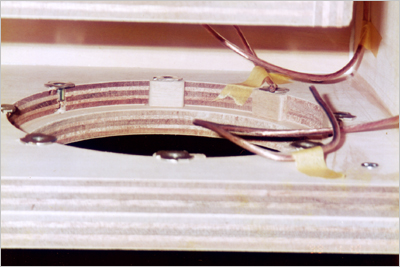

(この写真のスロート部に、調整後、さらに1枚、4mm厚のシナベニヤを加えています。バッフル板の裏側からは打ち込んだ爪つきナットが4個見えます。空気室の下のデッドスペースにはミクロンウールをギッシリ詰め込んでおります。)

後はホーンのカットオフ周波数を、よく採用する24ヘルツ・・に設定して、計算したとおりのホーンを箱の中に組み込んでいます。

スロートから何センチ進んだら、スロートのホーン断面積の何倍・・・1.3倍とか・・になるかを計算していきます。(早見表があります)

設計上留意したのは以下の点です。

A.スリムでホーンの開口部をユニットに近い上部に持ってくる!!

B.音道の中のデッドスペースには板材を贅沢に投入し共振を防ぐ

(と言っても、板取り上は3×6定尺合板2枚から、すべてのパーツを切り出せ、問題なく収まっていますので、補強には目一杯板を使ったほうが効率が良いのです・・。)

C.開口部周辺や底部には、板材の2枚重ねと3枚重ねをおごり、強度を上げる

D.三角材として、10cm角材の半割を、2箇所は必須として、低音の吐き出しをスムーズにする

です。

しっかり低音を出すためには、ホーン開口部周辺の贅沢な補強が必要と感じております。

図面をご覧下さい。

・FE88ES-Rの

トールボーイ型バックロードホーン(オリジナル)図面を表示

組み立て時の写真は、設計の修正前で、小生の自宅用のものです。

ですから、ホーン途中の板材の塊のような⑫~⑯の部分の枚数変更(写真で4枚を3枚に変更)や、開口部の下側の板材の枚数変更(写真で2枚を3枚に変更)をしたりしています。

設計変更後の「図面」を「正」としてくださいませ。

作った後に気が付く補強の合理性・・・などで、あくまで良い方向に、少々設計の変更をしているからです。

2.板材の手配

板は15mm厚で、広島のMAKIZOUさんに、お店のオリジナル素材である、スーパー・シナ・アピトン合板で、オーダーカットをお願いしました。

MAKIZOUさんにオーダーカットをお願いするのは、D-37ESの時に続き、今回で2回目ですが、本当に素晴らしい精度と情熱で対応していただけます。

梱包の丁寧さや、組み立てを意識したカット寸法のアドバイス、パーツの同梱の配慮など・・・愛情までを感じさせるお仕事ぶりです。本当にいつも感心いたします。

MAKIZOUさんでは、丸い穴も四角い穴も開けてくれますので、送って頂いたら後は丁寧に組み立てるのみです。

今回は側板にはネジを打ち、強度を充分出し、美的な面では、ネジを隠すように、その上から3mmのシナベニヤで化粧をする方法をMAKIZOUさんとご相談して選択しましたので、木口テープは3mmのシナベニヤを貼った後からしか、貼れません。

そのため、木口処理の加工はセルフサービスでやりました。

でも難しくありません。G17などのゴム系ボンドを木口に塗って乾かして、その上から初めからのり付きの木口テープをドライヤーなどで温めてから剥離紙をはがして、貼るだけです。出っ張りはカッターで切り取ります・・。

15mm幅の木口テープはMAKIZOUさんから購入しました・・・・。

側板用の20mm幅のシナの木口テープは東急ハンズさんで買いました。(側板は15mm+3mmです)

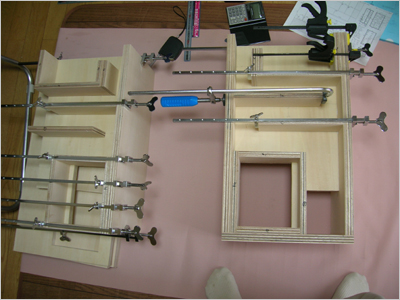

3.パーツ確認と下準備

パーツをそろえて過不足を確認し、組み立ての開始です。

まずは、寸法の確認からです。

音道構成パーツはすべて幅120mmです。

平らな板の上で、120mm同士のすべてのパーツを背比べするようにきっちりくっつけて揃えて見ると、狂いがある物が出っ張ったりします。この段階で出っ張るパーツにカンナを掛けたり、ヤスリで削ったりして綺麗に均しておきます。これはコツです。後々の組み立てが楽になるので是非やっておきたいものです。(MAKIZOUさんのカットでは、誤差のあるパーツは、一つもありませんでした・・・凄いです。)

事前の準備としては、さらにフロントバッフル板に、裏側からスピーカーの取り付け用の爪つきナットを打ち込んで、つけておきます。

この程度の小型のスピーカーユニットでは取り付けるネジは4mmを使います。従って爪つきナットも4mm径用です。(爪つきナットは8個入って100円くらいです。)

取り付けは、この爪つきナットの外形が5.5mmくらいですから、ドリルの穴は5.5mmの穴となります。穴の位置は図面的にも割り出しますが、早いのは現物での確認です。

穴の中心を出すためには、穴を開けて切り離した丸い不要な部分を中心に入れて、中心からネジまでの距離をコンパスで墨付けしてから、丸い部分を外し、穴にユニットを置いて、ユニットの取り付け用の穴にコンパスの線が見える範囲で、キリでチョットだけ穴を開けると安心です。(ハンズさんからはこの穴の内部の丸い板も送られてきます・・ご安心を)

・・・この墨付けと現物あわせの併用をやりますと、ユニットがバッフルの穴に対して偏ってしまいませんし、寸法のミスも現物で確認可能ですから安心です・・。

爪つきナットを打ち込みますと、実際はユニットの丸い開口の内側の部分に、ナットの一部(金属の針部分)が少々が出っ張る筈です。

これはナットを打ち込んだ後で、ヤスリで削ります。

木口テープも大部分は事前に貼ります。

①の上下、⑰の上、⑳から(22)の上、⑯の上側・・を先に貼っておきます。

側板(23)(24)の周囲は、組み立て後に貼り付けます。

ボンドを指で塗り伸ばし、乾燥後、温めた木口テープを貼ります

ステイン着色後のパーツを並べて乾燥します

その他の準備では、今回は組み立て前に着色をしています。

メープル色のオイルステインで、見えそうな範囲の音道内部からその周囲、さらに3mmの側板の化粧板など、すべて塗っておきました。

ステイン塗装は刷毛で塗ったら、すぐにきれいなボロ布・・でふき取り、ムラにしない・・という塗装方法です。

⑳の裏側や三角材にも着色が必要です。

シナの木口テープの後加工の部分にもステインを塗ります。

テープには何故か色が付きにくいので、木口テープだけはステインの2回塗りをしますと、周りの部分との色合いが揃います。

端子に半田付けしたコード 組み立て時の端子の取り付け

さらに、スピーカー端子を⑰の上部に取りつけておきます。

2個の穴(10mmくらい)に、あらかじめ半田付けしておいたスピーカーコードを通し端子を木ネジで取り付けておきます。

穴の位置は⑰の上端から35mmくらいが穴の中心になる感じです。

使うスピーカーコードは、何しろ長めが肝要です。

コード自体は38.5cmの箱の後ろ側にあるスピーカー端子から出て、バッフルの穴を抜け、箱の上に乗せたユニットの半田作業などの余裕を見るのですから、80cmくらいの長さで良いと思います。

4.組み立て・・音道から・・

一応、組み立て式を書いてありますので、その通りに組むのが無難です。

初めての方は、側板(23)の上に①~(22)までを並べ、まずあたりをつけてみることをお薦め致します・・。作る段取りのイメージが湧きますから・・・・。

組み立ては、まず、空気室部分を構成をするパーツ⑤に②~④を取り付け、さらに⑦とその上の★の4mm厚の2枚の板で、スロート部分を作っておくことからスタートです。

⑦の後に⑨も取りつけておきます。

①のバッフル板には⑥を取りつけておきます。

⑫~⑯の板の塊は、先に貼り合わせて作っておきます。

一般に板の貼りあわせは、ズレたら困るので、まずボンドを付けずに板同士をきっちり合わせ、下穴をだけ穴あけします。ドリルの刃はこの場合は板3枚を貫通しない程度に、ドリルからの刃の出方を45mm以下に調節します。

6箇所くらい穴あけしてからボンド付けし、貼りあわせ、ボンドが落ち着いたら、ネジが貫通して飛び出ないようにやや短い40mmくらいの長さのコースレッドで締め付けます。

こうして貼りあわせは「穴が先」「・・それからボンドで接着」「コースレッドを締める」とやると、ズレにくく、うまく行きます。

もちろん穴あけした時の通りに貼り合わせませんと、穴がずれ意味がなくなります。

ボンド付けのとき、部品の裏返しをしないように、貼り合わせる面が分かるマークをしておきます。

この時、平らな板の上で組み立てると塊の部分自体の精度も上がりますし、L字型の部位との接合もネジレ無いで組み立てられ、うまく行きます。「平らな板の上で組みたてる」がポイントです。

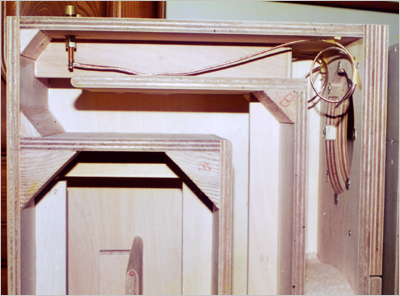

この塊を⑪につけますとL字型が出来上がります。この順番でないと段取りが悪くなります。

塊の後は⑪への三角材の取り付けになります。

で、さらにその⑪を②・⑤に取り付け、その後②~⑤の上に①を取り付ける段取りです。

ここまでで上部のパーツ部分が出来ています。

空気室周辺の組み立てから、上部の音道全体の組み立てへ・・

つづいて後部のパーツの組み立てです。

⑰に⑧、⑩を取り付けます。

その後、先に⑱と⑲を貼り合わせておき、⑰に取り付けます。

⑱と⑲に⑳を打ちつけ、⑳に対してあらかじめ貼りあわせた(21)(22)を付けて行きます。

音道全体が見えます。開口部近くは板を厚く使い、相当の補強がされています。

三角材は切り出しが大変です

2個目の三角材もこの後に付けます。三角材は下からの固定で良いと思います。

(三角材は一辺が10cmくらいの角材を斜めに半分に切ったものを片側2個使います。

三角材は開口部へ低音を押し出すために大変有効なパーツのようです。小生の場合は、1辺が10cmくらいの角材を手のこで(のこぎりで)斜めに裂いて使っています。これは「のこぎり」の縦刃(たてば)で無いと、うまく切れませんので、両刃の「のこぎり」がぜひ必要です。

これを鋸で切るのはかなり難しいですがホームセンターなどでは斜めのカットはやってくれませんので、練習してコツを体得してからやる以外に方法は無いようです。音道の途中には高音吸収用のフエルトを貼る・・・という工程もあります。)

さらに、この「後部」と「下部」のブロックを「上部」のブロックに付けると、構造体が完成します。

この後、手作りのスペーサーを必要とする組付けになります。

この出来上がった構造体を側板にネジ止めするのですが、この構造体はまだブラブラで、

パーツ間の寸法がガタガタしてしまうからです。

構造体を並べ、音道のそれぞれの幅30mm、40mm、50mm、70mm、85mm、115mm、130mm、165mmなどのパイプ状のスペーサーを厚紙などで作っておき、それらを所定の場所に入れますと、構造体が寸法的に落ち着きます。そうしてからボンド(乾燥の遅いもの)を構造体に付け、ネジの位置を鉛筆でマークした側板を乗せて、穴あけ、ネジの頭部のザクリ、ネジ締めとなります。

側面の板がズレが無いように角を決め、コースレッドをまず四隅に打ちます。

ボンドが落ち着いてきたら、5cmおきくらいにドンドン下穴をあけ、ザクリ、コースレッドを打ち込みます。

はみ出た木工ボンドは水溶性ですから、ぬれ雑巾でドンドンふき取っておきます。

片面で50本くらいのコースレッドを打つでしょうか?

狭くて5cmから、広くて10cmくらいでネジを打ちます。

ドリル径は2.5mmを使い、ネジ頭用のザクリはそれに向く専用のキリを使います。

写真参照ください。

コースレッドは32mmを中心に~1部には38mmを使っております。

ただし三角材の固定用には、51mm~65mmなども使います。

(小生は組み立て用に、ドライバー・ドリルを3台同時に使います。

下穴あけ用、ザクリ用、とネジを締めるドライバーの3台の使い分けをするのです。

3台使うと刃やドライバーを、その都度、付け替える時間と手間が短縮でき、早いのです。)

側板が片側に付いたところで、フエルトの貼り込みをします。

1mmくらいの薄いフエルトを⑤の下の部分と⑪の上面に木工ボンドを薄くつけ、貼ります。ホーンの中の高音を減衰させるためです。

⑲の上にも三角材に掛けてフエルトを貼りこみます。(高音の反射対策)

バックロードホーンの開口部からは低音のみを出すのが理想で、高音は減衰しているのが良いのです。フエルトなどは高音吸収用です。システムの中・高音はスピーカーからの音を直接聞き、低音はスピーカーの後ろに出た音をラッパを通して大きくして聞く・・のがバックロードホーンですから・・・。

もちろん反対側の側板をつけた後(両側取り付け後と言うこと)では、先ほどのスペーサーは二度と外せませんので、音道に残ってしまいます・・。必ず片面が終わったらこのスペーサー郡は外します。これは本当に注意してください・・・。残して組んだら最後ですから・・。

根気のオプション三角材!! コースレッド(木ネジ)だらけの側版の写真

側板の取り付けが左右両方とも済みましたら、小生の場合、化粧用の3mmのシナベニヤの板を側板の上から貼りつけました。

この貼り付けはボンドのみで実行です。

貼ってから体重を掛けてスピーカーに〇〇分間も乗っていました。

側板の化粧板貼り付け後、側板周囲の木口テープを貼ります。

G17などのゴム系ボンドを使用します。

その他

写真にはその他の三角材が写っております。

これは、根気のある時のオプションとお考えください。

やる気があったら、やるのも、また楽しい・・・です。効果の程は未確認ですが、気のせい程度の効果・・と言う方もいるくらいです。

小生は、このスピーカーがサブとは言え、期待するエースの1台ですから、ちょっと根性で三角材を作って入れました。

三角材は面倒ですが・・・。

5.組み立て・・・配線

組み立てが終了しましたらユニットの取付けです。小生の図面では先に真鍮のリングを付けてから、スピーカーの取り付けです。

リングの後にコードを通し、ユニットの端子に半田付けしました。

半田付けは賛否両論のようで、ファストン端子というハメるだけの端子にする方もいますが・・。

小生は半田付けを愛用です・・・。

6.仕上げなど・・。

これで組み立ては完了ですが、塗装など、仕上げが待っています。

仕上げは個々の趣味ですが、小生はこのスピーカーでは、木目を活かす作りとしましたので、「メープル」カラーの油性オイルステインの上から、透明の2液性ウレタン塗料のクリアをハケ塗り塗装をしました。ウレタン塗料は手指乾燥するまでは30分くらいで速いですが、重ね塗りのためには5~8時間くらい後の硬化するまでの時間を見ます。ちなみに水ペーパーで削るためには、完全硬化する20時間後を目安としています。

塗るのは7時間おきとして、朝8時、午後3時、夜10時の一日3回が限度でしょうか・・。

そして、削るのは翌日、丸1日後・・ですね。

時間を空けながら4回ほど重ねて塗って、その上から翌日に1000番の耐水ペーパーで水研ぎをして、刷毛の目を削り、その後、Tシャツのボロなどに自動車塗装の仕上げ用の研磨剤(コンパウンド)をつけて根気良くゴシゴシ磨いて仕上げます。

コンパウンドは自動車補修用品の売り場で購入し、細目から極細目を使い分けして、愛用しています。

耐水ペーパーのくすんだスリ後が消えて、ピカピカ・艶々になります。

まるでプロの仕上げの感じになります。塗装は、実は塗るより磨く感じが正解?!です・・。

このクリアもそうですが、ウレタン塗料はいつも「おもしろ塗装工房」さんで通販で買っています。

http://www.tosou-ya.comをご覧ください。

2液性のウレタン塗装は、高級家具の様なフィニッシュになります。

この塗装は2液を混合したりなど、色々面倒ですが、手間を掛けて厚塗りすると、まるでプロの高級家具そのもので、完成するととても綺麗なので、お薦めできます。

7.完成

いよいよ・・・完成です。

空気室へのウッドブロックの投入やスロートの調整でかなり良い音がしました。

全体のまとまりが良く、良い音です。

特定の録音のバスドラムの素早い低音など・・ごく一部の音の再生を期待しなければ、コントラバスやベースの低音は充分すぎるほど出ています。

やはりハイスピードで音が飛んできます。

エージングもしていないのに、のっけからかなり良い音なのはD-99ESRの時と同じです。

8.5cmとは思えない低音の豊かさに、最高40khzまでの高音の抜け。

スッキリ繊細なのはブックシェルフの時と同じ傾向です。

D-99を上下に周波数を拡大した・・・性能と言う感じです。

アン・サリーさんのCDの中にある、バスドラムとベースの重なった難しい低音・・これでも、音量を欲張らなければ、何とか破綻せずに鳴ってはいます。・・これは今まで難しかった再生なのです。ギリギリ出ているでしょうか・・・。

リー・リトナーの「カラーリット」のエレガットの抜けは大変良好です。

BEST OF FOURPLAY の一曲目、MAX O MANも最高に音が抜けてきます。

女性ボーカルも申し分ありません。松任谷由実さんの初期のアルバムが涙モノのリアリティーで、生き生きしています。

ジャズの女性ボーカルでは、SACDのダイアナクラール。声の余韻が素晴らしいです。

コントラバスの低音も問題なしです。チェコフィルの2人の演奏になるデュオ・ディ・バッソのチェロとコントラバスが、とんでもない凄い音になって飛んできます。

やはり、弱点は特定の音質で録音した場合の、大音量時の低音のパルス的な短い音、バスドラムとか・・・、これが大音量再生ではモコモコ、ボコボコする傾向が、少々ですが・・・残ったことでした。

ユニットのコーン紙が大きく前後に動いていますが、さすがに8.5cmの限界があるのでしょうね。潰れた低音と言う感じになります。低音のパルス・・には弱い様です。

しかし今回はスロートを絞る調整をしたので、少しは良くなっているようです。

・・音が良いので、ついつい欲が出ますが、大音量時の限界はやはり、ありますですね。

優秀なスピーカーシステムでも、口径8.5cmは8.5cmと言うことでしょうか・・。

このスピーカーは現在、小生の小型スピーカーのエースです。

小生には、たまらなく良い音がします。

聴いていると、「なんて良い音なのだ」とシミジミ感じます。・・・また、意外な事に、結構な大きい音量で聞いていても、うっかり寝てしまったりします・・・気持ちの良い音とは、そう言う感じの音なのですね・・・。

※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。

耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。

有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。

スピーカーの自作 しょの4

「スピーカーの自作 しょの4」

とうとう?あらあら?シリーズ第4弾?『しょの4』です。

これまた期待は・・・明らかに・・されていない!!ですよねー・・。

大変申し訳ございません。

ご興味ない方・・・今回も無視してください。恐縮でございます。

今回はスピーカーの自作「偏」の4回目であります。

前回までに、①D-101S(スーパースワン)から

④D-99(エイトマン・・8cm、FE88ES用 ブックシェルフ型)まで書きました。

で今回は、

⑤D-99ES-R(FE88ES-R用 ブックシェルフ型)小生の図面あり・・・の話を書きますです。

そもそも、D-99ES-Rなんて長岡先生のスピーカーの品番は存在しません。

小生が長岡先生のご逝去後に発売になったFOSTEXさんの新ユニット、FE88ES-Rで、先生のD-99エイトマンを下敷きに、適宜変更を加えて書いた図面で制作したものを、便宜上勝手にこう言う呼び方をしているだけなのです。

大変申し訳ございません。

この型番には、Dもつけていますので、甚だ勝手に詐称しているようで、まことに申し訳ない思いで、恐縮の限りです。

しかし、もともと先生のD-99に基づいて、新ユニットFE88ES-R・・向けに諸般、計算を繰り返し、何回か手直しをして完成したもので、小生のオリジナルではないのです。しかし、板取りなど、多少の工夫も盛り込んでありますし、寸法に至っては一回りも大きくなっていますので、微妙ですが・・・、図面はお見せして良いのではと判断しています。

で、恐れながら、敢えてエイトマンの名前を踏襲してD-99ES-Rなどと言っています。(長岡先生のファンの皆様お許し頂ければと思います。)

設計内容については、実際の制作の結果も踏まえて何度か修正してありますので、さらに今後も検証は続けたいものの、この図面通りですと結果は、まずまず良いのでは?と思っています。(多少の自画自賛は入っております・・・念のため)

それでは、

口径8.5cmの大好きなユニットを使用した、D-99ES-Rです。

ブックシェルフ型バックロードホーン、D-99の派生ですので、(エイトマン“R”)でしょうか。

このユニットは何と言っても40khz(キロヘルツ)まで延びた高域のさわやかさに特徴ありです。本当にトゥイーター不要です。

このことの意味の大きさが分かる方には分かっていただけます・・・。好結果を期待できます。では、、、

1.設計変更の留意点・・

一応、小生の計算の内容をお話ししておきますと、スピーカーの直径(=口径)の大型化8cm~8.5cmに・・に伴い、エンクロージャーの少々の大型化を考えました。

まずスピーカーの後ろの部屋の大きさ・・・→空気室の容積をD-99の1200ccから1400ccに増やしています。

初期のこのモデルの制作においては1600cc程度でしたが、低音時のユニットのバタつきを抑える意味で、非常に感覚的な事を頼りにした変更で恐縮なのですが、実験の結果、縮小の方が良いと感じましたので、狭めて図面を書き直しました。さらに実験するとしたら1300ccくらいがどうか?が気になりますです・・・。

(さらに体積を狭める時はウッドブロックにフエルトをまいたもの等を、空気室に放り込めば完了で、簡単です。体積を増やすのは容易ではないですが、縮小するのは粘土の塊など、何か物を入れるだけでも出来ますから・・・それで大き目の提案が安全と言うことになります。)

ちなみにFOSTEXさんのこのユニットの説明書にある、バックロードの設計例では1200ccで従来のD-99と同じでした。

しかし、ユニットが異なる8cmのFE88ESと、8.5cmのFE88ESRが同じ空気室容量と言うのはかなり抵抗がありました。

D-99では1200ccで良い結果でしたが、8.5cmのこの新ユニットでは少し大きい方が良いのではと思っています。

次に難しいのはスロートの絞り方です。

スピーカーの振動板面積の何%にスロートを絞るか?が大変重要なのですが、小生は当面の設計で84.7%くらいにしています。

どうもこの位が良いのでは?と言う事で採用した数字なのですが、このユニットは意外にもQ0(キューゼロ)が大きく噂に聴くよりは、超強力ではない特性で、バスレフ方式でも使えるくらいなので、スロートは70%位の絞り方でも、低音でユニットのコーン紙が暴れずに済んで、かえって良い結果なのかも知れません。小生の手持ちのスピーカーで、同じユニットを使ったトールボーイ型のバックロードホーンスピーカーの実験では、スロート面積26.4平方センチまで絞りましたが、結果は良好に感じました・・・。

ちなみに上記FOSTEXの事例と、この設計の比較で面積換算しますと、絞り率の差は、3.2%でした。

FOSTEX版の設計が12cm幅のホーンで高さが2.5cmのスロートで、30平方センチです。これは81.5%くらいの絞り方です。

(当方は8cm幅で、高さ3.9cmのスロートであり、31.2平方センチです。この時の絞り率は、前出の84.7%になります。)

今後の実験ではスロートをさらに絞って8cm幅で高さ3.5cmに変更し、スロート面積28平方センチ、絞り率76.0%位が相当宜しいのでは・・・と考えております。

●このスロートの再縮小版の図面も、書いてありますので、おってこちら(スロート8cm幅で高さ3.5cmの図面)も時間を見て、このブログの下の方にアップしておきます。もし作られますなら、こちらの図面がより良いのでは・・と思います。お勧めいたします。

空気室とスロートが決まれば、後はホーンのカットオフ周波数を24ヘルツに設定して、計算したとおりのホーンを、箱の中に組み込んでいきます。(修正前のカットオフ周波数は28ヘルツを表から選択していました。しかし、この修正の結果で、実際の音道の変化は?・・殆どありませんでした・・・)

スロートから何センチ進んだら、スロートのホーン断面積の何倍・・・1.3倍とか・・になるかを計算していきます。(早見表があるのです)

工夫したのは前から後ろへの折り返し部分で、後ろ側で断面調整の板を2枚使って受けています。スムーズに音道が広がるようにするためには、この2枚の板が結構・・重要だと思います。このパーツの導入で組み立ては難しくはなりませんが、従来のこの種の設計には無いパーツですので、組み立て取り付け順(段取り)には注意が要ります。

順番を間違いますと、取り付けが大変(不可能か、ネジを斜めに打つ必要がでる)になります・・。

そして、その他の大きな留意点としては、ホーンの開口部のサイズ・形状を正方形で確保した事です。

ブックシェルフでしっかり低音を出すのは、ホーン開口部:ここの形状と補強が重要と感じております。

図面をご覧下さい。

組み立て写真は設計の修正前のものですから、空気室のスロート部のパーツや途中の音道の作りなどが少々異なります。

しかし、もし制作をされる場合は、修正版の最新の図面でお作りになるほうがよろしいと思います。

2.板材の手配

板は15mm厚と21mm厚のシナベニヤを東急ハンズさんの渋谷店で購入し、カットを依頼しました。(小生の実際に作ったものは、①のパーツや天地、左右などの部分に21mm厚のシナベニヤをおごり、補強強化したものでした。・・図面ではすべて15mm厚になっています)

渋谷のハンズさんでは、丸い穴も四角い穴も開けてくれますので、送って頂いたら後は組み立てるのみです。少々加工賃が掛かりますが、これは楽ですね。加工の精度も結構良いとおもいますし・・・。

3.パーツ確認と下準備

パーツをそろえて過不足を確認し、組み立ての開始です。

まずは、寸法の確認からです。

音道構成パーツは前面側はすべて幅80mmで、後ろ側は120mmです。

平らな板の上で80mm同士、120mm同士のすべてのパーツを背比べするようにきっちりくっつけて揃えて見ると、狂いがある物が出っ張ったりします。この段階で出っ張るパーツにカンナを掛けたり、ヤスリで削ったりして綺麗に均しておきます。これはコツです。後々の組み立てが楽になるので是非やっておきたいものです。

事前の準備としては、さらにフロントバッフル板に、裏側からスピーカーの取り付け用の爪つきナットを打ち込んで、つけておきます。

爪つきナットの打ち込みと、取り付け穴周囲の角を削った写真・・音の流れをスムーズにする

この程度の小型のスピーカーユニットでは取り付けるネジは4mmを使います。従って爪つきナットも4mm径用です。(爪つきナットは8個入って100円くらいです。)

取り付けは、この爪つきナットの外形が5.5mmくらいですから、ドリルの穴は5.5mmの穴となります。穴の位置は図面的にも割り出しますが、早いのは現物での確認です。

穴の中心を出すためには、穴を開ける時に切り離した丸い不要な部分を穴の中心に入れて、中心からネジまでの距離をコンパスで墨付けしてから、丸い部分を外し、穴にユニットを置いて、ユニットの取り付け用の穴にコンパスの線が見える範囲で、キリでチョットだけ穴を開けると安心です。このキリの穴があると、ドリルでの穴あけの時、刃が落ち着きやすく、真っ直ぐ穴を開けられます。(ハンズさんからは、この穴の内部の丸い板も送られてきます・・ご安心を)

・・・この墨付けと現物あわせの併用をやりますと、ユニットがバッフルの穴に対して偏ってしまいませんし、寸法のミスについても、現物での確認をするわけですから・・当然防げます・・。

爪つきナットを打ち込みますと、実際はユニットの丸い開口の内側の部分に、ナットの一部(金属の針部分)が少々が出っ張る筈です。

これはナットを打ち込んだ後で、金属用のヤスリで削ります。1000円くらいと少々お高いですが、ステンレス用の片側が「かまぼこ状」になっている「半丸」で、半分が「平面」のヤスリがお勧めです。

小生の経験では、ステンレス用でないと、ヤスリが弱いのか?なかなか削れなかったりしました・・。

4.組み立て・・音道

前後を分ける①のパーツが要です。このパーツの上に音道を構成をするパーツ②~⑬を並べて、こんな感じに取り付けるのだな・・と、あたりをつけます。

(左)鉛筆の線が見えます。並べて確認し、速乾ボンドで接着、落ち着いたら裏返して木ネジで!

①の板には図面どおりの寸法でパーツの来る位置に鉛筆でラインを入れておきます。

そうしましたら、いよいよパーツに木工ボンド(この場合「速乾」タイプを使います)を付けて、図面通りに板に描いた線に合わせて貼り付けます。

体重をかけ3分~くらい押し付けていますと、木工ボンドも落ち着きまして、一瞬板を裏返す間くらいは剥がれず、ズレず、にいてくれます。

このズレない程度の状態が重要です。

そこで裏返して、裏からドリルでネジ用の下穴を開け、ネジの頭が出っ張らずに入り込むようなザクリもやってから、コースレッドと言う細身の木ネジを打ちます。(裏からもパーツの位置のネジを打つラインは事前に引いておきます)

ネジの間隔は適当です。

狭くて5cmから、広くて10cmくらいでネジを打ちます。

小生の場合、組み立てには釘は使いません。

コースレッド(木ネジ)は下穴など面倒ですが、強力に締め付けられますから強度抜群になるのです。

もっとも面倒がって直径2.5mmの下穴をきちんと開けませんと、板が割れる事がありますから、工作は少々面倒になりますが・・・。

ドリル径は2.5mmを使い、ネジ頭用のザクリはそれに向く専用のキリを使います。

コースレッドは32mmを主に使っています。

木ネジの頭が出ない様に円錐型に削る刃(ドイトさんで見つけて愛用) 右は普通の2.5mmのドリル

このやり方での、作業効率アップのために、小生は組み立て用に、ドライバー・ドリルを3台同時に使います。

下穴あけ用、ザクリ用、とネジを締めるドライバーの3台の使い分けをするのです。

3台使うと刃やドライバーを、その都度、付け替える時間と手間が短縮でき、早いのです。

最近はAC(家庭電源)の電動ドライバー・ドリルもオークションで1500円くらいですし、充電型のものでも3000円くらいで結構良いのがあるので、3台使っています。

パーツ③~⑥は事前にボンドでくっつけておき、それを②に付け、さらに②に⑦を付けておきます。⑩~⑬も先にボンドで箱状に作っておきます。この時、平らな板の上で組み立てるとL字型の部位や、箱状の部分がネジレ無いで組み立てられ、うまく行きます。

このボンド、裏返しネジ止め・・作業の繰り返しで、前面側の音道は完成します。

表側の音道完成・・コードも通してあります(チョット短くて失敗ですね)

裏面側も基本的に同様ですが、板の貼りあわせがあります。

まず、⑮の上にボンドで⑭を貼っておきます。(しっかり重量を掛け、ズレ無い様に・・コースレッドの25mmを1~2本打っても良いです・・)

それから⑯に⑭と⑮貼り合せたものをつけます。これはボンドとコースレッド32mmの併用でつけます。

その後⑭と⑮のついた⑯にたいして、⑰と⑱をボンドとコースレッド25mmで貼り合わせの要領でつけていきます。

裏側の音道完成・・・結構複雑になっています

このパーツは左右がありますので、同じ作り方で2個作らないようにしませんと、1個が取り付けられなくなります。

左右対称は意外と注意が必要で、やり直しが続発する部分なのです。

一般に板の貼りあわせは、ズレたら困るので、まずボンドを付けずに板同士をきっちり合わせ、下穴をだけ穴あけします。ドリルの刃は板2枚を貫通しない程度に、ドリルからの刃の出方を30mm以下に調節します。

4箇所くらい穴あけしてからボンド付けし、貼りあわせ、ボンドが落ち着いたら、ネジが貫通して飛び出ないようにやや短い25mmの長さのコースレッドで締め付けます。

こうして貼りあわせは「穴が先」「・・それからボンドで接着」「コースレッドを締める」とやると、ズレにくく、うまく行きます。

もちろん穴あけした時の通りに貼り合わせませんと、穴がずれ意味がなくなります。

ボンド付けのとき、部品の裏返しをしないように、貼り合わせる面が分かるマークをしておきます。

裏面のパーツもこれで①に着けられ、音道の概要が完成します。

そうしましたら、後は組み立て順どおりに、その他のパーツを取り付けていきます。

5.組み立て・・・配線

前面のバッフル板と後面の板を取り付ける前に、スピーカーのコードを通し、端子を装着する準備をしませんと、後からでは取り付け不可能になりますので、段取りを忘れないように、あせらずじっくりやる必要があります。

コードの長さも重要なポイントです。十分な余裕を見て、後ろの端子の穴から出る部分が

30cm以上とたっぷりにしておきます。

前のバッフル板からも40cm以上の余裕を見ます。長い分には後で切れますから・・・。

特に前面はコードの長さに余裕があると、スピーカーユニットの取り付け、半田付けなどの時に、スピーカーユニットを箱(エンクロージャー)の上に乗せて作業が出来ます。

この余裕が45cmくらいなのです。

本体25cm、後ろ30cm、前45cmでで、トータル100cmです。意外に長いですね。余り過ぎたら、後で切ってください。

①に直径4mmくらいのコードの通る穴を2箇所あけ、スピーカーのコードのプラスとマイナスを通しエポキシ系ボンドで穴をふさぎます。

想定するコードの接着位置にマジックなどで印をしてからコードを板の厚み分の15mm程、引き出して、その出した部分の周囲全体にボンドを塗り、印までコードを戻すと、穴の中までボンドが行き渡ります。

コードを回転させて、ボンドを馴染ませるのも良いと思います

なぜエポキシボンドかと言いますと、穴の奥まで固めるためなのです。

溶剤系で乾燥させるタイプのボンドを使用すると、空気の入らない奥の方が固まらず液状のままになってしまうのです。

その点、エポキシ系のボンドはA・B、2液の反応で固まるタイプであり、空気・乾燥を必要としないので、穴の中の奥でもきちんと固まるのです。

配線後に後面の板をつけるとき、事前に端子用の穴・・大体10mmの穴を二つ・・開けておきます。そして後面の板にはコースレッドを締めるための穴を開ける位置に、鉛筆で線を入れておきます。

この状態で本体側に木工ボンド(速乾ではない普通の)をつけて、後面の板の端子の穴にコード2本を通し、先を軽く結んで!!抜けないようにし、接着します。

6.組み立て・・・後面とバッフル~開口部の三角材

後面の板がズレが無いように角を決め、コースレッドをまず四隅に打ちます。

ボンドが落ち着いてきたら、5cmおきくらいにドンドン下穴をあけ、ザクリ、コースレッドをねじ込みます。

はみ出た木工ボンドは水溶性ですから、ぬれ雑巾でマメにドンドンふき取っておきます。

開口部の後ろ半分の部分に(24)をつけておきます。(24)の上には三角材がきます。

三角材は一辺が8cmくらいの角材を斜めに半分に切ったものを使います。

三角材は開口部へ低音を押し出すために大変有効なパーツのようです。

茶色く見えるのが一辺8cmくらいの角材から切り出した三角材

長岡先生の設計では使われておりませんが、準備される事をお薦めします。

小生は1辺が8cmくらいの角材を手のこで(のこぎりで)斜めに裂いて使っています。これは「のこぎり」の縦刃(たてば)で無いと、うまく切れませんので、両刃の「のこぎり」がぜひ必要です。

これを鋸で切るのはかなり難しいですがホームセンターなどでは斜めのカットはやってくれませんので、練習してコツを体得してからやる以外に方法は無いようです。

音道の途中には高音吸収用のフエルトを貼る・・・という工程もあります。

①の前後の音道を連絡する穴、95mm×90mmの部分の下に、薄い1~2mm厚くらいのフエルトを木工ボンドで貼っておきます。

そして、最後に前面バッフルの装着で、組み立て終了です。

本体側の板に木工ボンドを付け前面バッフル板を貼ります。この時、コースレッドを使う方法と、仕上げを気にしてボンドのみで行う場合があります。

ボンドのみでの固定には、ハタ金という本体を挟んで締めつけておく工具が6本とか8本とか必要になります。(1本1,500円くらいしますので、あまり使わない方にはもったいない工具ですが)

表に傷が入らないように、捨てるベニアの切れ端などを挟んで締めます。ガチガチ!!

ハタ金を使わずコースレッドで組む場合は、ネジの頭をパテなどで隠す工程が必要になります。

その場合は、ネジの頭を隠したパテ跡が目立ちますから、木目を活かした自然な塗装・・生地仕上げ・・・などは出来なくなりますので、黒など不透明の濃色のペイント仕上げが通常になります。

小生も黒で仕上げるならネジを打ちますし、木目で行くならボンド・ハタ金です。

7.仕上げなど・・。

これで組み立ては完了ですが、塗装など、仕上げが待っています。

仕上げは個々の趣味ですが、小生はこのスピーカーでは、前面バッフルをボンドで取り付けて木目を活かす作りとしましたので、「メープル」カラーの油性オイルステインで全体を塗りました。

ところが、実際は、不幸にもシナベニヤが、表面に部分的に油分を含んでおり、オイルステインを塗ってもこれを弾いてしまい、大きなムラ染めが発生し、何度やってもダメでした。

で、結局この塗装の修復が不能と諦め、本物のメープルの「つき板」を購入し、熱で貼る(アイロンで貼っていく、熱で解けるボンドがついていました)事になりました。

これは難しい作業で、時間を要しました・・・。やり直しが何回も必要で・・・。

つき板を貼る前に、ムラになった濃い目の塗装です・・やり直し前の状態です。

長岡先生オリジナルのD-99(黒色)とのサイズの比較が出来ます。

一回り大きくなっています・・。[台はD-99用の(赤)にとりあえず載せています。]

この「つき板」は正面、天板、左右、の4面仕上げにしました。

それから、やっとメープルのつき板に対してオイルステイン塗装の再登場です。

今度はちゃんと綺麗に染まりました。

ステイン塗装は刷毛で塗ったら、すぐにボロ布でふき取り、ムラにしない・・という塗装方法です。

ステインの乾燥後、その上から透明の2液性ウレタン塗料のクリアをガン吹き塗装をしました。3回重ねて吹いて、コンパウンドで磨いて仕上げます。

コンパウンドは自動車補修用の中目~細目くらいを使用しています。

磨くとピカピカ・艶々です。

このクリアもそうですが、ウレタン塗料はいつも「おもしろ塗装工房」さんで通販で買っています。

http://www.tosou-ya.comをご覧ください。

2液性のウレタン塗装は、高級家具の様なフィニッシュになります。

完成するととても綺麗です。

8.完成

いよいよ・・・試聴です。

左上がBS-28改、左下がD-99ES-R、右がD-37ES・MAKIZOU版です。

こうして見ますと、スピーカーが多すぎです・・・。

かなり期待通りの音がしました。

まっすぐで繊細。

ハイスピードで音が飛んできます。

エージングもしていないのに、のっけから凄く良い音なのはD-99の時と同じです。

8.5cmとは思えない低音の豊かさに、最高40khzまでの高音の抜け。

スッキリしています。

D-99を上下に周波数を拡大した・・・性能と言う感じです。

リー・リトナーのエレガットの抜けも最高に気持ちが良いです。

女性ボーカルも申し分ありません。エラ・フィッツジェラルドさんのマックザナイフが生き生きしています。

コントラバスの低音も問題なしです。チェコフィルの2人のデュオ・ディ・バッソのチェロとコントラバスが、とんでもない凄い音になって飛んできます。

一方、弱点も露見しました。

大音量時に低音のパルス的な短い音、バスドラムとか・・・、これがモコモコ、ボコボコします。

ユニットのコーン紙が大きく前後に動いていますが、さすがに8.5cmの限界があるのでしょうね。潰れた低音と言う感じになります。低音のパルス・・には弱い様です。

もっと頑張るなら、もう100cc程、木のかたまり等の何かを入れて、空気室を小さくしてみたり、スロートに薄いベニヤを貼って2mmくらい絞ってみたり・・・という実験もして見たくなります。

しかし・・音が良いので欲が出ますが、大音量時の限界はありますですね。

優秀でも口径8.5cmは8.5cmと言うことでしょうか・・。

このスピーカー(初期設計版・・)には、少々後日談があります。

これを聴きに来た友人が、僕も作ると言い出したのです。

彼は昔、小生のスーパースワンを聴きに来て、これに感動し、初心者ながら制作にチャレンジして、1年がかりでものにした・・ツワモノ・・・でクラシック好きなのですが・・・。

今回も「気に入ってしまった。どうしても作る」・・となったのです。

彼は図面を持ち帰り、勇敢にチャレンジし、これを作っているようです。

さらに、彼の義理のお兄さんまでが、同じモノを作られたとの事です。

義兄さんも音質の良さに相当驚かれ、ご友人を招いては口径8.5cmとは思えぬ低音をお見舞いし、カルチャーショックを与えているそうです。

ともあれ、とても満足され、大変気に入っておられるとの事で、小生も嬉しくてたまらないお話しでした。

それから、図面にもありますが、この茶色の台は相当苦労して作っています。

柱の部分の中に乾燥させた砂を充填しているのはD-99と同じです。

根気と根性だけは必要な台ですねー、これは。

で結局、この小生のACEスピーカーのD-99ES-Rが今どうしているか?ですが、これは非常に気に入り、仕上げにも相当拘ったものでしたが、お世話になっている方のお宅にお譲りいたしました。

今までの全部がそうですが、良いものだと思ったからこそ、お知り合いの方にお譲りしています。

このES-Rは大田区方面で活躍中です。オペラなどのソフトの再生に大忙しと聴いています。

で、小生は次の興味へ・・・。

設計の変更や仮説の検証がしたくなって、次を作るのです。

次回はまた、小生が大変気に入った、この同じユニットを使用します。

FE88ES-R用のスリムなトールボーイバックロードです。

これは最近作ったばかりの機種です。

これも完全に自分の書いた図面ですから、皆さんに公開出来ますので・・・。

出来れば多少ご期待いただけると、やる気が出るのですが・・・。

※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。

耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。

有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。

松任谷由実さんの曲

「松任谷由実さんの曲」

今まで、なかなか人に話していないのですが、小生、自分達の世代の・・・同時代を生きるアーティスト・・・松任谷由実さんの「隠れ大ファン」なのです・・・。

松任谷由実さんは、確か小生の1歳年上で、学年は二つ上だったと思います。

あまりにもポピュラーと言うか、この人の曲を好きだと言うと、男のくせに女々しいと思われるのでは?とか、色々考えすぎもし、さらに、なぜか多少の気恥ずかしさも有り、この件あまり言っていませんでした。

・・・ですが、松任谷由実さんの曲が、大好きなんですねー。

アルバムもアナログレコードの時代に、レンタルしてカセットにコピーしたモノを殆ど持っていたのです。

このカセット!気合の入ったメタルテープにドルビーBを掛けてダビングしていました。

メタルテープです!!・・・カセットでは、気合いの「よそ行き」・「一張羅」のメタルを投入していた特別なアーティストさんが松任谷由実さんなのです。

もちろんレコードもかなり持っていました。

もともとの松任谷由実さんの曲との出会いは、当時の年下の女子の友人に・・「凄く良いから聴いてみてよ・・」とレコードを借りた事がキッカケでした。確か、「コバルトアワー」と「14番目の月」・・と言うアルバムを貸してくれたのです。

一発で嵌りました。

・・・買いました。この2枚から・・・。

で次に数ヶ月掛けて1枚目と2枚目の「ひこうき雲」と「ミスリム」を買いました。

いきなりレコード4枚を手に入れたわけですが、当時ですから、小生も浪人から大学1年の頃で、お金がなくて・・・、レコードは安いものではありませんでしたが、だんだんに買っていったのです。

そこには「歌謡曲」とは違う、なにか新鮮なセンスが溢れていました・・・。

演奏では、バックの方も今にして思えば、大変な大御所の方たちのようで、細野晴臣さんとかが支えていたようです。凄いです。

『シンガーソングライター』・・・新鮮な響きでした。

へえ、自分で詩も曲も作って、しかも歌うんだ・・・と驚いたものです。

松任谷さん・・いや旧姓の荒井由実さんは、何と言っても小生に、最初に『詩』というものを意識させてくれたアーティストなのです。

『詩』が良いのです。荒井由実さんは・・・。

言葉の選択、響きの選択、これがとっても良いのです。

それと由実さんの声の質・・・。

たまらなく切ないというか、品が良いというか・・。

油性でこってりと歌い上げる歌唱では無いのですが、心に強く残るし、飽きない歌声・・。

『ザ・透明感』とでも言うのでしょうか・・・。

当時小生は、全く勝手に、荒井由実さんのイメージを決めていました。

「深窓の令嬢歌手」・・・良いお家・・に育った、凄いお嬢さんのシンガーソングライター・・・と決めていたのです。

だって、ピアノが弾けて、美術の大学に通ってて、曲を書いて、歌うんですよ!!

こう言う才能が育まれる環境は・・「ええとこのお嬢」・・ですから。

声も好き、詩も好き、曲も良い・・・でした。

ビックリしたのです。

海を見ていた午後・・では「ソーダ水の中を貨物船が通る」・・・んです。

情景描写なんですね・・高度に現代の流行などを使いつつ、実は感情まで表現した・・・。

「サーフボード直しに、ゴッデス(GODDESS)まで行くと言った」・・・んです。

「茅ヶ崎までの間、あなただけを思っていた」んですから・・。

じゃあ茅ヶ崎を過ぎたら他の人を思うのか?って突っ込んではだめで、そう言うタイミングや気分がきっと素直なんだなって・・・、そう言う理解を・・・。

格好良いというか、当時の旬と言うか、チョットだけミーハーと言うか・・。軽さもあるし・・・。

でも、確実に時代の気分を写し取っている情景描写に感情が緻密に織り込まれているのです。

難しくないし、すーっと心に入ってくるし、でもかなり心に響く、残る表現だし・・・。

巧みです。

本当に、当時の同世代の人の気分や・・・当時の若者が憧れるような人たちの姿・・ライフスタイル等を表現していた・・と思っています・・・。

現実の小生は、サーファーでもないし、サーフボードも車も無いし、ダサいし、もてない奴でしたから・・・。

とりあえず法学部に通ってて、志もなくて、スキーだけ大好きで、バイト漬けで・・・。

こうして松任谷さんに若い時に共感?して以来、その後30歳でも、40歳でも松任谷さんが好きでずーっと来ています。

こういう人、実は結構多いんじゃ?と思います。

小生の「青春の音楽」が、松任谷さんなんだ!と一番自覚したのは、30歳くらいの頃、人生の転機があった時でした。

色々生き方が下手で、回りにも迷惑をかけ、ノイローゼにもなり、かなり落ち込んで職も辞して、転勤先から東京に逃げ帰るように戻る時、新幹線の中で聴いていたのは、ウォークマンに入れたユーミンのカセットでした・・・。

海を見ていた午後・・とか聞きながら東京・・・つまり故郷に帰ってきたのでした。

本当に落ちてました・・・あの時。

そう言う時に聞きたいと思うんですから、やはり何か心が求めるものが・・・あるんですね。そう思います。

透明感・・・。素直さ・・・。

特に初期の荒井由実さんは、聞いていた当時の自分の年齢・感受性の影響もあって最高!最高!なのです。

それから、そうそう、彼女の歌で学んだ事も多かったですね・・・。

真珠のピアス・・・なんて『詩』に驚きます。

ベッドの下にワザと片方捨てた真珠のピアス・・を新しい彼女と発見するだろうって詩です。

たまげました・・・。そう言う子は殆ど存在しないでしょうが・・・。でもあり得るし・・。

他にも沢山あるから名曲をあげたらキリが無いのですが、気になる度に更新すると言う事で・・・。

例えば、

『さざなみ』・・・これは曲として、最高で、僕にとっては「ザ・ユーミン」です。

本当にセンスの良い曲です。曲のテンポ、メロディー、歌詞、すべて松任谷さんで無いと出来ない曲では・・・と思います。

『中央フリーウェイ』・・高速道を扱ってドライブものの曲はもう出てこないのではと言う決定的な曲・・・。調布基地を追い越し、山に向かっていけば、たそがれがフロントグラスを染めて広がる・・・。・・・右に見える競馬場、左はビール工場・・・情景の描写が自分のドライブ時に再現する・・・シミュレーションなんです。

愛してるって言っても聞こえない風が強くて・・・これはオープンカーですね。

本当に優れた曲だと思います。いまでも中央道通る時は聞きたいし・・・。

『14番目の月』・・詩のインパクト・・・次の夜から欠ける満月より14番目の月が好き・・考えたものだ・・・最高の手前の感覚・・・女性らしいなあと思いましたね・・。

またまた、だんだん紹介しますね・・。

それから、レコードなどはどうなったかですが、CDの時代が来てしまい、もうレコードはダメだな・・と誤解してこれらを処分し、CDをそこそこ買いました。

音楽フォーマットの変遷の被害者・・・。大げさですね。

現在ではCDも殆ど買ってますし、アナログも結構買いました。

かつて金が無くて買えなかったのですが、今はオークションなどを利用して安価に揃えて行けますから・・・。

残念なのは高音質のSACDが一枚も無いことです・・・。

松任谷由実さんの仕事が、デジタルでは、圧縮やサンプリングで「切られた物」しか存在しない・・・。

これは「悔しい気持ち」ですね。良い仕事はそのまま記録して欲しいですね。

全作品をSACDにして欲しいです。

もし、SACDがあったら、時間を掛けて根性で揃えていきますね・・・きっと。

スピーカーの自作 しょの3

「スピーカーの自作 しょの3」

いよいよシリーズ第3弾『しょの3』です。

いよいよって言っても、これまた期待されていないですよねー・・。

今回はスピーカーの自作「偏」の3回目。

前回までに、

①D-101S(スーパースワン)です。

②D-37(16cm、FE168SS用 CW型)

③D-102(10cm、FE108Σ用 ブックシェルフ型)と

きましたが、

今回は④D-99(エイトマン・・8cm、FE88ES用 ブックシェルフ型)

の話を書きます。

頭のDは故長岡先生がバックロードホーンにつけた命名の・・確か「ダイナロード」だった?・・・の略の「D」だと思います。

先生が、かつて、どこかのスピーカーのメーカーさんの依頼で、バックロードのスピーカーシステムのネーミングを頼まれて考えた商標・・だったように?思います。(確か何かの理由で使われなかった名称で、それが権利を取れたかどうか?など詳細はウル覚えですが・・・)

このダイナロード・・・略してD、・・先生設計のバックロード方式のスピーカーの型番の頭・・に使われています。

では・・・。

口径8cmのD-99です。

ブックシェルフ型バックロードホーンD-99(エイトマン)。

これも長岡先生がご逝去後に、追悼特集の雑誌、不思議の国の長岡鉄男①・・で製作記事を見て、興味を持ちまして、制作する事にしたスピーカーです。

先生の図面の通りに作り、アレンジは開口部の奥の三角の材料と、その下の部分に板の補強用でベニヤを追加したのみ・・・が変更点です。

もともと、この手の形のスピーカー制作では、D-102の制作経験もありましたが、ホーン開口が前面で、低音を前に出すタイプのブックシェルフ形のバックロードホーンは好きでした。

ユニットも小さな口径で25khz以上まで伸びていると言われる、このFE-88ESと言うユニットを使用します。

これはツイーターも不要なので、相当音も良さそうに仕上がると感じられ、かなり気になりました。

このユニットの購入は、たまたま秋葉原のコイズミ無線さんにフラッと立ち寄った時に、偶然見つけました。で、制作とか設計の目的があったわけでは無いのですが、「限定ユニットは買っておくべき」・・と言う発想で、小型ゆえお値段もそこそこでしたし、お小遣いで「買い置き」してありました・・。

長岡先生は、かねてから雑誌の記事で、D-102は珍しいブックシェルフ型のバックロードホーンで、大変完成度が高いので、なかなかその後の発展が出来ない・・・と言うような主旨のことを言っておられました。

ですので、原型のD-102は小生が10年ほど前に作った時点より、さらに相当以前の設計で、古い作品だと思いますが、その後の改善版などの発表が無いので、皆さん新しいユニットを使用するケースでも、これを土台にして作っていたようでした。

そういう状況の中、今回は新しいFE88ESユニットの発売を期に、雑誌社などから、このユニットを使った新機種の設計を多数依頼されて、やることにした・・・的な経緯が書いてありました。

小生にとっては長岡先生の久しぶりのブックシェルフ型バックロードです。なんと嬉しいことか!!ですねえ。

小生はD-102の時に「この設計は天才的だなあ」と言う感覚があり、是非また新しいユニットで・・この類で、新しい違うのを作りたい!!と思っていたので、限定発売のFE88ESという口径わずか8cmでも大変強力なバックロードホーン用のユニットを使うこのD-99は、『作ってみたい工作』・・の最右翼になりました。

先生はこのスピーカーD-99を発表した製作記事中で、「超ハイCP機」「誰もが納得の高音質」と言ってらっしゃいましたし、制作当日同席した一般読者参加の試聴会で、これが欲しい・・持って帰りたい・・と言う人が出てきて編集部が慌てた・・・というくだりも在って、なおの事、作りたいと思ったのでした。

{CPはコストパフォーマンスの事です。・・・価格対性能比・・ハイCPは価格が安くて性能が良いということです・・・。}

小生は図面上の素人判断からでも、このD-99を直感的に「良い」と感じていました。

と言うのは、つまらない経験からの自己流解釈なんですが、以前のD-102では開口部の高さが低く、潰れた横長の形の穴であり、それがこのスピーカーの低音が出にくい原因か・・とも素人的に考えた事があるのです。

先生ご自身も「本当は開口部をもっと大きくしたかったのだが・・・」的に、何かの原稿で書かれていましたし・・・。

で、その開口部の大型化という視点で、今回のD-99を見ますと、開口部は平たいどころか「縦長」で大きいのです。

小生は勝手に、今回は開口部の形や補強など、D-102で残った課題を解決しているのだな・・などと一人悦にいったものです。まるで、先生と会話をしている気分でした。

ということで、この小型で可愛いD-99の工作なのです。(今回からは、比較的最近の製作ですから、結構デジカメの写真もありますし・・・)

1.板材の手配

板は15mm厚のシナベニヤをドイトさんで購入し、カットを依頼しました。

もちろん直線カットのみで、丸いスピーカーの穴あけや、四角い開口部の穴は自分のドリルとジグソーで開けます。

2.パーツ確認と下準備

パーツをそろえて過不足を確認し、組み立ての開始です。

まずは、寸法の確認です。

音道構成パーツは前面側はすべて幅70mmで、後ろ側は100mmです。

平らな板の上ですべてのパーツを背比べするようにきっちりくっつけて揃えて見ると、狂いがある物が出っ張ったりします。この段階で出っ張るパーツにカンナを掛けたり、ヤスリで削ったりして直します。

これは後々、組み立てが楽になるコツみたいなものです。

事前の準備としては、さらにフロントバッフル板に、裏側からスピーカーの取り付け用の爪つきナットを打ち込んで、つけておきます。

この程度のサイズのユニットでは取り付けるネジは4mmです。従って爪つきナットも4mmです。

そうしますと、この爪つきナットの外形が5.5mmくらいですから、穴は5.5mmの穴となります。穴の位置は図面的にも割り出しますが、早いのは現物での確認です。

穴の中心を出すためには、穴を開けて切り離した丸い不要な部分を中心に戻し入れて、中心からネジまでの距離をコンパスで墨付けしてから、丸い部分を外し、穴にユニットを置いて、ユニットの取り付け用の穴にコンパスの鉛筆の線が見える範囲で、キリでチョットだけ穴を開けると安心です。

・・・この方法ですとユニットがバッフルの穴に対して、左右などに偏ってしまいませんし、寸法のミスも現物で確認可能で安全です・・。

3.組み立て・・音道

長岡氏の図面のパーツの番号で、前後を分ける①のパーツが組み立ての要です。このパーツの上に音道を構成をするパーツ②~⑨を並べて、こんな感じに取り付けるのだなと、まずは、あたりをつけます。

①の板には図面どおりの寸法で、取り付けるパーツの線を、鉛筆でライン書きして入れておきます。

そうしましたら、いよいよパーツに木工ボンドを付けて、板に描いた線に合わせて貼り付けます。

体重をかけ3分~くらい押し付けていますと、速乾の木工ボンドも落ち着きまして、一瞬板を裏返す間くらいは剥がれず、ズレず、にいてくれます。

このズレない程度の状態が重要です。

そこで裏返して、裏からドリルでネジ用の下穴を開け、ネジの頭が出っ張らずに入り込むようなザクリもやってから、コースレッドと言う細身の木ネジを捻じ込みます。

ネジの間隔は適当です・・。

狭くて5cmから、広くて10cmくらいでネジを打ちます。

小生の場合、組み立てには釘は使いません。

コースレッド(木ネジ)は下穴など面倒ですが、強力に締め付けられますから、釘より強度抜群になるのです。

もっとも面倒がって直径2.5mmの下穴をきちんと開けませんと、板がネジに押し広げられて割れる事がありますから、工作は楽ではありませんが・・・。

ドリル径は2.5mmを使い、ネジ頭が出っ張らないように円錐型の穴を開ける・・・ザクリは・・・それに向く専用のキリを使います。

コースレッドは32mmを主に使っています。

写真をご参照くださいませ。

このやり方で、作業効率アップのために、小生は組み立て時はドライバー・ドリルを3台同時に使います。

下穴あけ用、ザクリ用、とネジを締めるドライバーの3台です。

3台使うと刃やドライバーを、その都度付け替える時間が短縮でき、早いです。

最近はAC(家庭電源)の電動ドライバー・ドリルもオークションで1500円くらいですし、充電型のものでも3000円くらいで結構良いのがあるので、3台使っています。

このボンド、裏返しネジ止め・・作業の繰り返しで、前面側の音道は完成します。(写真)

裏面側も基本的に同様ですが、板の貼りあわせがあります。

板の貼りあわせは、ズレたら困るので、まずボンドを付けずに板同士をきっちり合わせ、下穴をだけ穴あけします。ドリルの刃が板2枚を貫通しないように、ドリルからの刃の出方を30mm以下に調節します。

4箇所くらい穴あけしてからボンド付けし、貼りあわせ、5分くらいでボンドが落ち着いたら、ネジが貫通して飛び出ないようにやや短い25mmの長さのコースレッドで締め付けます。

こうして貼りあわせは「穴が先」「・・それからボンドで接着」「コースレッドを締める」とやると、うまく行きます。

もちろん穴あけした時の通りに貼り合わせませんと、穴がずれ意味がなくなります。

ボンド付けのとき、部品の裏返しをしないように上が分かるマークをしておきます。

裏面のパーツもこれで①に着けられ、音道の概要が完成します。

そうしましたら、後は組み立て順どおりに、その他のパーツを取り付けていきます。

4.組み立て・・・配線

前面のバッフル板と後面の板を取り付ける前に、スピーカーのコードを通し、端子を装着する準備をしませんと、後からでは取り付け不可能になりますので、段取りを忘れないように、あせらずじっくりやる必要があります。

コードの長さも重要なポイントです。十分な余裕を見て、後ろの端子の穴から出る部分が

30cm以上とたっぷりにしておきます。

前のバッフル板からも40cm以上の余裕を見ます。長い分には後で切れますから・・・。

特に前面はコードの長さに余裕があると、スピーカーユニットの取り付け、半田付けなどの時に、スピーカーユニットを箱(エンクロージャー)の上に乗せて作業が出来ます。

この余裕が45cmくらいなのです。

本体25cm、後ろ30cm、前45cmでで、トータル100cmです。意外に長いですね。余り過ぎたら、後で切ってください。(写真ではコードが短くて失敗し、後からやり直しています)

①に直径4mmくらいのコードの通る穴を2箇所あけ、スピーカーのコードのプラスとマイナスを通しエポキシ系ボンドで穴をふさぎます。

想定するコードの接着位置にマジックなどで印をしてからコードを板の厚み分の15mm程、引き出して、その出した部分の周囲全体にボンドを塗り、印までコードを戻すと、穴の中までボンドが行き渡ります。

コードを回してボンドを馴染ませるのも良いと思います

なぜエポキシボンドかと言いますと、穴の奥まで固めるためなのです。

溶剤系で乾燥させるタイプのボンドを使用すると、空気の入らない奥の方が固まらず液状のままになってしまうのです。

その点、エポキシ系のボンドはA・B、2液の反応で固まるタイプであり、空気・乾燥を必要としないので、穴の中の奥でもきちんと固まるのです。

配線後に後面の板をつけるとき、事前に端子用の穴・・大体10mmの穴を二つ・・開けておきます。そして後面の板にはコースレッドを締めるための穴を開ける位置に、鉛筆で線を入れておきます。

この状態で本体側に木工ボンド(速乾ではない普通の)をつけて、後面の板の端子の穴にコード2本を通し、先を軽く結んで抜けないようにし、接着します。

5.組み立て・・・後面とバッフル~開口部の三角材

後面の板がズレが無いように角を決め、コースレッドをまず四隅に打ちます。

ボンドが落ち着いてきたら、5cmおきくらいにドンドン下穴をあけザクリ、コースレッドを打ち込みます。

はみ出た木工ボンドは水溶性ですから、ぬれ雑巾でドンドンふき取っておきます。

オリジナルの図面では、開口部の後ろ半分の下側に板がありませんが、これは追加でベニヤ1枚を補強に加えるべきと思います。

断裁したときの余りのベニヤ板から切りだして、ボンドと裏からのコースレッドでしっかり固定し、その上に三角材をつけます。

三角材は開口部へ低音を押し出すために大変有効なようです。

小生は大きな柱の様な、一辺が8cmくらいの角材を手のこで(のこぎりで)斜めに裂いて使います。これは「のこぎり」の縦刃(たてば)で無いと切れませんので、両刃の「のこぎり」がぜひ必要です。

これを鋸で切るのはかなり難しいですがホームセンターなどではやってくれませんので、練習してこつを体得してやる以外無いようです。

音道の途中には高音吸収のフエルトを貼ったりという工程もあります。

そして、最後に前面バッフルの装着で、組み立て終了です。

6.仕上げなど・・。

これで組み立ては完了ですが、塗装などの仕上げが待っています。

仕上げは個々の趣味ですが、小生はこのスピーカーでは、「との粉」を水3、木工ボンド1くらいの割合で溶いて塗って目止めをし、軽く400番のサンドペーパーでサンディングし、その上から2液性のウレタンエナメル塗装(ブラック)をしています。

塗料はいつも「おもしろ塗装工房」さんで買っています。

http://www.tosou-ya.comをご覧ください。

2液性のウレタン塗装は、ピアノの様なフィニッシュになります。

完成すると強くて綺麗です。

(塗装工程も色々ありまして相当長くなりますので、今回はこのくらいで・・)

7.完成

いよいよ・・・試聴です。

実際は塗装の前に仮にスピーカーをつないで音出しをしてみたのですが、まずボーカルが良くて、ビックリしました。

全般に音は抜けが良く、スピード感も相当良いものでした。

8cmとは思えない低音の豊かさに、持ち前の高音の抜け。

凄い性能にニコニコ笑いが出てしまう・・・そう言う感じなのでした。

エージングもしていないのに、のっけから凄く良い音で驚きました。

FOSTEXさんの新世代のユニットなのだなあ・・と思いました。

凄いです。

これは、スーパースワンに負けていませんでした。

いや、掛ける曲によっては、上回っていたかもしれない・・くらいでした。

このスピーカーは、軽くて小さいので、結構その後、色々と楽しい事をやりました。

某会社、社長様のオフィスで他流試合もやりました。

相手は先方様の会議室に設置されている名機J○×の、30cmウーファーの3ウェイ。

音質の優劣は、好みの問題もありますので、置くといたしまして、

しかし、それでも社長様、大変驚いておられました。

これがわずか直径8cmのスピーカーからの低音か?!・・・と。

このD-99はその後、あるお友達に大変気に入られ、オレンジ色の台と共に、横浜方面に嫁いでいきました。

かなり気に入ってくださいまして、大事にされているようです。

このオレンジ色の台は相当苦労して作っています。

柱の部分の中に乾燥させた砂を充填しています。

砂の乾燥は、屋外で古い中華鍋に砂を入れ、キャンプ用のコンロの上で砂を炒るのです。

かなり大量の砂を必要としますから、鍋で砂を炒って、新聞紙の上で冷まし、を何回も繰り返しやるのです。

これは相当、根気が要りますが、重量もあって良い台になります。

D-99は、確かに「超ハイCP」の素晴らしいスピーカーでした。

次回は新ユニット用のD-99ESRです。

これは自分の書いた図面ですから、皆さんに公開出来ます。

※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。

耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。

有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。

スピーカーの自作 しょの2

「スピーカーの自作 しょの2」

1本作ると悪乗りして・・・2本目・3本目も・・・と言いますのが、この『しょの2』以降の話です。

今回はスピーカーの自作「偏」の2回目です。(笑)

何しろ自作の趣味は、置き場所も無いのにドンドン台数が増えますから・・・(笑)

スーパースワンの好結果で味をしめて・・・制作して半年くらいから、もう次の作るものを物色し始めていました。

スーパースワンがこんなに良いんだから、長岡先生の設計の然るべき2作目を選択し、それを作って、「2台をスイッチで切り替えて、それぞれの違い」を楽しもう!!等と調子に乗りましたのです。

自作の結果が良いと、「聴くために作る」と言うより、だんだん「作るために作る」と言う調子で、作る事自体が楽しくて、「目的」になって・・行きます。

困ったものです・・。

長岡先生のスピーカー制作関係の本も、この頃では、数冊持っており、熟読していました(笑)。

当時、小生はオーディオにまた目覚め、雑誌も定期購読し始めていました。

月刊ステレオ(音楽の友社)です。

この雑誌には、長岡先生が新作スピーカーを考案されると、そのかなりの部分を発表していました。

特に毎年7月号のクラフト(手作り)の特集では、何作も設計され、成果を出されていました。

D-37・・・という、少々大型のバックロードホーンスピーカー。

FOSTEXさんの、口径16cmの限定ユニットを使用したこのスピーカーが、当時の小生の憧れになっていました。

超強力型バックロードホーン用ユニットを入れた、CW型バックロードホーン。

CW型とはコンスタント・ワイズ型のこと・・・幅が一定で高さ方向が変わる事でだんだんに音道が大きく広がってラッパ状になっているタイプのこと・・・。

ちなみにスーパースワンの音道は、幅も高さも途中でドンドン変わりながら拡大してくるのでCW型ではないですね・・・。

2作目にしては、このスピーカーは大変大物ですが、これを作ろうと決心しました。

ユニットはFE-168SSと言うユニットです。

口径は型番どおり16cmですが、マグネットはなんと2枚重ねで超・超・強力です。

このユニットではコーン紙を強力な磁石が引っ張っているので、(こう言うユニットを「オーバーダンピング」のユニット・・ダンピングし過ぎ・・・と言うようです)コーン紙が軽くは動かないので、普通のバスレフなどの箱に入れても低音不足のひどい音になる・・と言われるユニットです。

しかしバックロードホーンで、設計がうまくピッタリ合いますと、ハイスピードで締まった(豊かな)凄いリアリティーの低音が出てきます。

凄い・凄い、鳴らすのも難しい、手強い強力なスピーカー・ユニットなのです。

チャレンジを開始しました。

板材はまたFOSTEXさんのカット材を利用しました。

このカット済みの材料はお高いですが、カットの精度が良いという事で・・当時はこれを利用していました。(最近は有名な広島のMAKIZOUさんにカットをお願いしています)

このスピーカーは出来る限りの丁寧さで組み立てました。

ユニットの取付けには、開口部のネジ穴部に裏側から「つめ付きナット」と言うのを打ち込んで、表からのネジ止めを可能にし、緩んでボロボロになりやすい不安定な木ネジでスピーカー・ユニットを固定しないようにしました。

木ネジは木の繊維をネジの螺旋が押しのける分だけの力で効くものですから、金属と木の摩擦の力が限界です。

しかし、金属のネジとつめ付きナットの場合は、文字通り金属のネジ同士の締め込みになるので万全です。

また、木ネジによるユニット取り付けでは、その後の調整などでユニット交換をしたり、2回3回とユニットの着け外しをしますと、ネジ穴が大きくなって、ユルユルのバカになってしまいます。

この工作では、組み立てた音道の直角のカーブや、180度の折り返し部には、外側に三角の板材を付け、音が反射してスムーズに音道を進むようにしました。

この加工は長岡先生の設計制作レポートには無いやり方です。

先生はそこまで丁寧な事はしないで制作し、性能を測定しています。

何でか?を考えたのですが、長岡先生は、このスピーカー制作で、誰がやっても同じ事ができるように、結果が近づくように、再現性が高いように、板の材料は普通のシナベニヤで作るし、三角材によるスムーズな音道作り・・・の様な難しい加工などをやらないのです。・・・これは本当に見識ですね・・・。

それで変わったモノを選んだり、難しい加工などをしていないのです。

で、実際のバックロードホーンでもこの三角材の効用は諸説ありまして、小生には良いのかどうか、分かりません。

低音の豊かさのためには、かえって、こう言う凝った三角材の工作・配慮をしない方が良いという話もありますので、大変微妙です。

三角材のコーナーの効用は精神安定だけに効果的という方もいるようですから・・・。

まあ、やらないよりはやった方が良さそうだ・・くらいでしょうか。

でも、やるとなると、こう言う加工は本当に根気が要ります。

色々な太さの角材を買ってきて、それを長手方向に斜めに割いて使うのですから・・・。

角材の斜めのカットはDIYのお店では、機械で出来ないので、引き受けてくれませんので、自分の手で鋸で切ることになります。

これはなかなか難しいし、体力的にも結構大変です。

足の裏で角材を踏んで固定して、鋸のたて引きの刃で切ります。

音道を形作るパーツごとに、丁寧に木工ボンドと木ネジで組み立て、それらを組み合わせて側面の板に固定するのですが、その側板への固定には、音道の5cmおきくらいにコースレッドという細身で板の割れ難い木ネジで、パーツを固定するのです。

これで、「箱」はコースレッドでガチガチに締め上げられて、大変強固なものになっているはずです。

素人の工作では、やはり木工ボンドとコースレッドの使用が強度を決めると思います。

強いのは釘よりネジ・・ですね。(しかも接合面は木工ボンドで固めていますから・・。)

当時はまだ2作目で、

①段取りが悪い。なにかと要領が悪い。

②失敗しないように過剰に丁寧で三角材などに拘りすぎ

③仕上げにカシューという乾燥時間が掛かる人工の漆塗りを選択

等のせいで、工作期間は6ヶ月掛かってしまいました。

殆どはカシューと言う塗料の乾燥を待つ時間でしたが・・・。

一回塗ると完全に乾燥して次に耐水の紙やすりで研げるようになるのが3~4日後くらいなのですが、会社の休みの関係で1週間おきにしか作業できませんでした。

塗って、翌週研いで塗って、また1週間後に研いで塗って・・・の繰り返しです。10回近く塗ったでしょうか・・・。とても下手でしたから・・・。

塗装が終わると今度は砂利入れです。長岡先生の設計のバックロードホーンの箱では、D-37のようなCW型の場合、音の出口部分が、だんだん広がる階段のようになっており、その階段の一段一段に砂利を入れて階段の形を整え、かつ砂利で重量を持たせて低音の再生に備えています。

やはり重いと箱の振動を押さえ込めて、低音が前に出るそうです。

綺麗な砂利を・・と思い、茨城県産の寒水石(かんすいせき)という白い結晶質石灰岩の砂利をホームセンターで購入し、水で荒い、天日で乾燥させ入れていきます。結構な量が必要で、洗った砂利を乾燥させるのが容易じゃあありませんでした・・。

本当にすべてが根気でした。

完成したD-37は真っ黒な、文字通りの漆黒。

ピアノブラックのD-37は美しく完成し、なんとか音出しの日を迎えるのです。(6ヶ月は本当に気が遠くなりました・・・息子が2歳の頃だったので子供部屋が工作室に流用できたからこそ・・の工作でしたが・・・)

音出しは、やはり「ひどかった」・・・のでした。

モコモコ不自然なギターの音、鼻をつまんだような女性ボーカル。キンキンして低音が出ない。特定の音で共鳴してカンカン、ボーボー言うような感じがします。

スーパースワンの作りたての時の音より、遥かに酷い音でした。

いや作ったのを一瞬後悔した位、本当に情けないほど酷い音でしたねー。

この頃のパルプでできたコーン紙のユニットはエージング(加齢・・・AGE INGですね。いわば慣らし運転でしょうか)に時間が掛かるようでした。(現在ではコーン紙の素材が変更されて、小生の感覚では殆どエージング不要な程、初めから結構良いそこそこの音が出てます)

こう言うユニットのエージングはユニットの大きさが大きくなる毎に時間が掛かる様に成るとは言いますが、直径16cmの大型のスピーカーだけあって、本当にエージングにも時間を要し、絶好調!!になったのは、なんと、「一年後」くらいから・・・でした。

(このエージングの時間については、知識として本で読んで、知ってはいましたが、実際に一年ほど掛かったのは妙に驚きに感じました。)

しかし、しかしです!!

エージングが進みますと、これまた作りたてとは別物でございました。

高音域の切れ・切れ込み、低音の締まり、量感、中音域はもともと大型とはいえ、フルレンジ・スピーカーですから、大の得意で、澄み切って浸透力がありました。

何を聞いても最高です・・。ジャズ・フュージョンは特に良かったですが・・。

本当に始めて体験する音で、ストレートで情報量が多く、切れも抜群で迫ってくる・・・と言う音でした。

大変気に入りました!!!

これがバックロードホーンの音か!!と感動したものです。

音が「ツブツブ」になって顔をめがけて凄いスピードで飛んできて、「パチパチ」当たるような感じがしました。

音楽が余りにも情報量が多く、かつ凄いスピードでこちらをめがけて飛んでくるので、結果としてイージーな“ながら聞き”には不向きで、音楽と真剣に対峙する聞き方を要求されてしまい、リスニング後は少々疲れてしまうくらいのスピーカーでした。

こういうスピーカーを聞くと、音楽に心が持っていかれてしまう分、他の嫌な事を考える余裕が無いといいますか、忘れているようで、本当にストレスが取れるのを感じました。

D-37はこの後しばらくスーパースワンと2台でエースとして活躍しました。

2台を切り替えて、ジャズ・フュージョンはD-37、クラシックやボーカルはスーパースワンでした。

ですが、また数年後には、このエースも新しいユニットのD-37(ES)を作るために置き場所が無いので、知人に下取られて貰われていきました・・・。

現在は上尾方面で、元気に活躍しているそうです。

こうして、自作のスピーカーを数台作ってみて、なぜ、それがこんなに音が良いと思えるのか?を改めて素人の小生が考えて見ました。(もちろん自分の好みもありますが・・・。)

すると、それは、結局、低音から高音まで一個だけのスピーカーで鳴らすフルレンジスピーカーを使っているからだろう・・・に至っています。

よくある市販のスピーカーのように、低音・中音・高音と三つのスピーカーで鳴らす方式を3WAY(スリーウェイ)方式と言いますが、この場合音を低・中・高と分けるために抵抗やコイルやコンデンサーなどの電気部品を使った回路が必要になります。

この回路=ネットワーク回路と言います・・・が小生の好む音、直截な音、何も足さない何も引かないまっすぐな音、には良くないのだと思います。

微妙に言いますと、音の出るタイミングがズレる様だ・・とのことです。

低音用のスピーカーと中音用のスピーカーと、高音用のスピーカーに同時に音が来ても、回路を通る事で、各ユニットが一斉に動かずに、ほんのチョット動き始めがズレる・・・。

こう言うことを「位相ズレ」とか言うそうですが、こう言う微妙な事が、人間の感覚では分かるようなんです。

フルレンジでネットワークが無いと良い音だ・・という感覚は、アメリカのCESでEPOSという回路を廃したスピーカーの音質に出会った時から、やはり変わらず・・・そうだ・・と小生は思っています。

もちろん諸説有りますようで、高度に設計制作されたネットワーク回路は、相当良い音なのだそうですが、我々素人が作る場合には、メーカーの技術者さんの様な高度な耳がありませんし、コンデンサー1つを決定するのに何十種類も聞き比べて決定するような環境もありません。

ですので、ネットワーク回路の高度なチューニングは、素人には殆ど不可能と言うか、難しいのではと思っています。

ですので、素人の自作スピーカーシステムはフルレンジスピーカーで作ると、結果的に安全ではないかなあ・・・と思っています。

そして、出来ればフルレンジには高品質なスピーカーユニットを使い、低音を補うのは箱(バックロードホーン)というのが、あくまで自作の場合の良い選択では?・・と思っています。

(この後、小生は相当な数のスピーカーを作りますが、1台を除いて全部がフルレンジ・バックロードです。)

長岡先生設計のスピーカーの自作経験では、このD-37の後に、D-102と言うのが有ります。(その後も殆ど長岡先生の設計を作ってますが・・・)

キッカケはスーパースワンに向く新型ユニットが開発されたので、ユニットを交換したからでした。

新型の10cm口径のバックロード用の限定ユニットがFOSTEX社から出ますと、このユニットを無理しても購入し、スーパースワンに導入します。

ユニットを交換をしますと、古いユニットが外されて・・・余ります・・・。

もったいないのです。これが・・。

この余り・・の有効活用で新しいスピーカーを作る大義名分が出来てしまいます・・・。

結局D-102というブックシェルフ型のバックロードホーンを長岡先生の設計どおりに作る事にしました。

このスピーカーは、棚などにも置けるブックシェルフ型であるにもかかわらず、正真正銘のバックロードホーンでありました。

普通の箱の形状の内部に、バックロードの複雑なホーンを折りたたんで収めた設計は、空間を立体的に認識する設計能力・センスの賜物と思われました。

この設計は本当に天才のものだなあ・・と感心し、大変気に入ってつくりました。

安いラワン合板を購入し、ドイトさんで直線のカットだけしてもらい、丸い穴や四角い穴はジグソーを買って自分で加工しました。

例によって図面どおり組み立て、ラッカー塗装で黒く塗り、ユニットを取り付けました。

そこで、スーパースワンとの違いを思い知ったのです。

同じ長岡先生の設計によるバックロードでもこのD-102は・・・設計が古かったのです。

FE-108スーパーのような強力ユニット向きの設計ではなかったのです。

作ってみると、箱に対して余りもののFE108スーパーというユニットが強力すぎました。

低音が全然出ませんでした。

スーパースワンで2年ほど使ってきたユニットなので、もうエージングは十分出来ているユニットです。それでも低音が出ませんでした。

これには参りましたが、結局何の事はなかった?のです。

限定の強力型ユニットの流用を諦め、FE108Σという普通に定番で売っている、やや弱いバックロード用のユニットに入れ替えました。

そうしたらこの箱が生き返りました。低音が元気よく出たのです。

箱とユニットには、設計上の合う合わないがあるのを知りました。

余り品のユニットの活用の筈が、新しいモノに出費することになってしまいました。

もともと、このスピーカーはローコストに作るためにシナ合板を諦め、安いラワン合板を採用し、かつ、ドイトさんで安くカットもしてもらい・・と頑張っていたのに・・・結局2万円ほどの出費でした。

えてして、そう言うものでしょうかね・・・。

このD-102はユニットも標準型で、それほど凄い音では無いのですが、バランスがよく、聴いていて疲れない音質でした。

スーパースワンでは低音の出るラッパの出口は箱の後方に大きくポッカリ開いています。

後方出し・・・なのです。

低音というのは、人間の耳では音のする方向を聞き取れませんので、後ろから低音が出ていても問題は無いはずなのです。

D-102は前面開口・・・。これは、これで気に入りました。

低音は何処から聞こえても良いはずなのですが、小生はこの前面開口で、ユニットと近い「穴」から聴こえる低音を気に入ったのです。

・・・ユニットと低音の出口が近いことから来る自然さ・・もあると思いました。

このD-102スピーカーは一旦は兄にあげたのですが、結局余り活用されず、小生のオフィスに出戻ってきたので、小生が使っておりました。

すると、これを見初めた人がおり、その彼に拉致されました。

現在は代々木方面で放送関係の分析などの仕事をしている友人オフィスで、活躍しているそうです。

その後、このブックシェルフ型のバックロードは大変気に入りましたので、色々類型を作る事になりました。

長岡先生が逝去されましたので、この設計を下敷きに、仕方なく自分でFOSTEXさんの新しいユニットが発売されると、その新ユニットに合わせて、このD-102や同類のD-99をマイナーチェンジして新たに図面を書いてつくっております。

現在では小生は、おそらくこのブックシェルフ型バックロードを最も作った男・・の一人になると思うのですが・・・。

大げさでした。・・・すみません。

自分が設計変更したものも含めて、3台のブックシェルフ型のバックロードを作っただけでした・・・。ごめんなさい。

D-102(長岡先生作品)

D-99(長岡先生作品、FE-88ESと言う8cmの強力限定ユニット使用)

D-99ES-R(先生ご逝去の後、発売された8.5cm強力限定ユニットFE-88ES-R用に、D-99を土台に自分で数値バランスを計算しアレンジしたもの・・ひと回り大きくなり、別物です。これは追って制作記と図面をお見せいたします)

と3台作りました。

設計だけでしたら、10cm用のD-102を現在のFE108ESⅡという最新ユニット用に全面的に変更したものも既に完了しています。

この続きはまた・・・

※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。

耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。

有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。

理想の車

「理想の車」

以前、書きました四角い車・・に続きまして、車については自分の考え・気持ちの変化も有り、最近も考えるところ・・大いにありです。

二つの視点・感覚で考えております。

一つ目は、もう『パワーエリート』って感覚の車は、時代にマッチしないんじゃないのかなぁ?・・という感覚が自分の中で、でき始めていることです。

そう言う変化が、なぜか最近あるのです。

オラオラ走り、ドケドケ走り、割り込み・・等の印象が強いこの車たち・・・。

以前は結構いいな・・と思い、欲しいとも思って、憧れていたこの車たち・・・。

パワーエリート(この言葉、小生は現代的な成功した、ややIT的なお金持ちの社会人・・風に使っています)にフィットする成功の象徴としての車・・・有名なドイツ車などが顕著にこう言う役割と思いますが・・・。

今は、もっと環境に優しい感覚。

自分の主義を身にまとう、質素な感覚の車・・が良い様に「ちょっと」感じ始めております。

で、そう言う視点で考えますとこれはこれで、ピッタリ来るのがなくて、現状の車たちに寂しさを覚えます。

車のつくり方の業界スタンダード??には、封建的な身分制度のような地位・格付けにあわせた車格・ランクが厳然とあるように思うのです。

それが自由なユーザー志向の取り入れの邪魔をしていると思います。

業界常識がお客様と乖離しているのでは無いでしょうか?

以前もSUVのカーゴスペースが小さくて、自動車会社の人はデイキャンプしかしないのだ!!と決め付けた様な事を書きましたが・・・。

ものの本では、現在を不連続線上の市場だといっております。

昨日のよかった事や、昨日の正義や昨日の正解は、一夜にして不正解になる市場だそうです。過去の成功体験、不文律などは通用しないと聞きました。

それでも業界は・・・。

1000ccの大衆車(この言葉がすでに凄いです)より1500ccが上。

1500はセダンからワゴンまでありますよ・・。

若者はこのクラスのハイパワー、ちびっ子ギャングをどうぞ・・。

課長さんになったら2000cc以上をマークしてください。

部長さんは『・・代表的な日本の高級車を・・』ぜひ!!。

経営者さんは、パワーエリートの車を・・高級外車を・・。

値段はきっちりと並んでいるがごとくに、「車格」を踏襲して「階級化」している。

ラインアップが大きく変化はしていないと思います。

蛇足ですが、ヨーロッパの高級車メーカーは、自国内で売っているタクシーなどにも使える安い仕様・モデルを日本には決して持って来ないと聞きます。

バカにした話??ですが、日本人にはお値段の高いモデルを売るそうです・・。

その方が、日本人が喜ぶから・・・だそうですが・・・。

この車格による階級化?には、今や感覚的にも凄い違和感があるのです。

もちろん小型・高級という新しい切り口の車の提案も日産さん、マツダさんあたりを皮切りに、出始めていて、「芽」はあるように思いますが、階級を超える程のものは、まだまだ「無い」ようなのです。

例えばこんなんは?どうでしょう?

1500ccくらいで、手段はともかく何しろ超低燃費、低公害。

ロハス?でしょうかね。

ボディーは小さ目のサイズ・・・以前小生が言っていた、四角くて、車高が高くて・・・にはとりあえず拘らないで、ここでは置いておきます。

小さ目のサイズ・・だけにします。

でも内装は贅を尽くしている。

足回りやボディーの一部やドライブシャフト等にも、カーボンなどのとんでもない高機能な素材が走安性と乗員保護、安全性の向上のため、軽量化による燃費向上のために使われている・・。

新しい高級は、雰囲気・概念の高級ではなく、『素材の高級』だったりして・・・。

で、これに、内装の贅・・・で高級なイタリア産のなめし皮革を大幅に採用したり、もちろんウッドは本物で・・・しっとりと作りこんだら相当説得力ありだと思います。

さらにこれを、もっと冒険する気(根性)があれば、内装やデザインで相当に暴れてもユーザーの支持を得ることもできるように思います。

例えば、シート素材は最高の綿の刺子(さしこ・しころの類とか)など日本の伝統素材を採用し、夏はシートの表面を、い草の寝ゴザのようにしたり・・変更可能にする。

蒸し暑い日本の夏を快適に過ごす古くからの知恵を、美しくデザインして取り込んだり・・・。それをシート表皮の交換だったり、リバーシブルで裏返したりして・・と言う機能で提供するとか・・・。

内装は徹底して和の寛ぎで作り込むのも、そろそろ良いのでは・・・。

内装のウッドの表現もウオールナットやチーク調ばかりでなく「汚れない正目の白木(檜)」・・なども良いと思われますし・・。

まるで清潔な寿司屋のカウンターの雰囲気・・なんてどうでしょう?小生は好きですが・・。

後部座席のウインドウ・ガラスは合わせガラスの2枚のガラスの間に竹製の格子を挟みこみ自然な遮蔽にするとか・・・。

はたまた二枚のガラスにして、それぞれ、外側のガラス戸、内側の障子のように別々に開閉できるような窓にして、内側ガラスの表面に和紙のテクスチャーを加工し障子を演出するとか・・。

そもそも自動車=洋式・・これもそろそろ違って来ても良いような気持ちです。

内装を漆喰や砂壁にしろとは言いませんが、そろそろ新しいモダンな「和」を自動車に溶かし込んでも良いような気がします。

いや、むしろ意識としたら「砂摺りの壁にしよう!!」と言うくらいの根性・発想からスタートすれば、実際に相当な新しい事ができてしまうようにも思います。

さすがに、こういうジャストアイデアを作って下さいとは言えませんが、いずれにしても日本企業の中で、少し尖ったことをやる場合、相当にその責任者の方の人事リスクも高いでしょうから、根性が要ると思います・・・。

本質的に『企画マンが根性無しだと新しい事が出来ない』などと、あえて申し上げたりして・・。

でもです。そろそろ民族の車があってシカルベキ・・な気が「ちょっと」いたします。

おっとっと、脱線していないで、夢の車に戻ります。

乗り心地の追求も、この車の白眉にしたいです。

コスト度外視のアクティブサスを採用している・・とか。

さらに遮音性は相当に良く、トップクラスの高級車のレベルだ・・・とか。

スピードを出せと自動車が人間を追い立てる高性能ではなく、時速60km~80kmが十分楽しめるハンドリング・走行性能と言うのは、いかがでしょうか?

もちろんスピードを出したら十分速いし、どっしりと安定性抜群・・にしたいですが・・・。

亜熱帯に位置する日本(冗談ですが・・)らしく断熱性は世界最高レベルだ。

特にルーフの作りが付加物をつけた香港のタクシーすらを越えていて本当に凄い・・。などなど・・。お笑いですが、いかがでしょう?

(自動車が優れた断熱性能を訴えたって温暖化の昨今、そろそろ良いんじゃ無いでしょうかね・・なんと言っても日本は「亜熱帯?!」ですから)

モノコックシャーシの中に補強で発泡樹脂を入れる人もいますが、冷蔵庫の作り方のようにボディーを外板と内板で作り、その隙間を完全に発泡樹脂で補強断熱する・・・。

この場合、鉄板は相当薄くても強度は十分で断熱性は冷蔵庫の様に良いでしょうし・・・。

クラッシャブルゾーンには向かないでしょうが、樹脂充填で安全なボディーが出来ると思いますが?・・発泡条件の量産時のバラつきで「却下」でしょうかねー。

・・って言うような企画が、失敗を恐れずに350万円以上!!などの値札で売られても・・・正しいような気がするのです。

これは長い間、階級社会だったヨーロッパでは、出来ないのではないでしょうか。

日本だからできそうな気がしています。

時代は、従来のお仕着せの高級感やパワー戦争ではなく、新しい価値観、省燃費、低公害、かつ味わいのある、納得性の高い、新しい高級・・・等に動いているように感じている昨今です。

勝手なことばかり言っております。

お許しください。

でも、このコンセプトの車があったら、小生は責任も感じますので・・は冗談ですが、相当欲しい気持ち・・がございます。

二つ目の感覚ですが・・・。(これは1つ目とはなんら脈絡が無いので恐縮なんですが・・・。)

何で外国の人気車種に負けない車を本気で作らないのか?と言う疑問から来ている感覚なのです。

以前からこれについては単純に・・なのですが、ずーっと不思議でならないのです。

車の世界の常識では、外車は国産車より良いもので、値段が高いもの・・と言う常識があるように感じます。

これ、おかしくないでしょうか?

自動車産業が始まったばかりで、欧米から明らかに劣っていた時代の感覚。

この外車が上!!という感覚はもはや遺物の筈・・ですよね。

でも一方で、作るメーカーの方々にも、こう言う感覚が、もしかして・・・あって、外車と本気で勝負していない理由になっているのでは?と思うのです。

ごく一部の車を除いて、本気で外車を凌駕しに「行っていない」・・と感じられるのです。

なぜか国産車の企画は、『想定するベンチマーク相手の外国車より30%~40%安いのだから、性能面がやや下回るのは仕方が無い・・・』という限界を持っているように思われてならないのです。

価格からして、このくらいの性能が妥当だから・・・等と、勝ちに行かず、戦わない戦場を作り、そこで限定して商売をやっているように見えます。

なんで「完全に勝ってしまえる」ような戦いを仕掛けないのでしょうか?

国産の新興高級ブランドは、これへの挑戦を始めたのだろうとは思いますが、小生は『価格が高いブランド戦略』が必須とは思わないのです。

必要なのは良い車だ・・と。

値段も近づいてしまって、ほんの少し安いだけだが、性能は完全に超えた!!・・・は達成不能でしょうか・・・。

愛する日本のメーカーで本当に出来ないのでしょうか?

絶対的な値段の安さだけが商品企画の正義ではなく、コストとパフォーマンスのバランスで戦うべきだ・・・とは思いますが、そもそも勝つのってそんなに無理なんでしょうか?

これは難しいのでしょうか?

はたまた、このような真っ向勝負をやって失敗し、負けると、ご担当の人事リスク・・批判・・が大きくなってしまい、それに耐えられないから・・・なのでしょうか?

殆ど同じ価格になっても、『言い訳無しで欧州車に勝ってしまって欲しい』のです。

超えてしまって欲しいのです。

日本のメーカーさんは、本当は出来るんじゃないでしょうか?

もしドイツの名車に近い価格で、それらを超えろといったら、実際に超えてしまえる気がしています。

プランドの神話が・・とか、価格が通用するか?とか、理解されるか?とか、そう言う心配は不要だと思います。

そう言う定評はそれこそ、性能で越えてしまって、その後から付いてくると思います。

ブランドの競争は、まず性能で凌駕してから土俵につけるといいますか、始まるのではないでしょうか?

それから・・『神話は次のステージに入る』・・じゃないでしょうか?

超えるとは申しましても、「高級」を作って欲しいとは思っておりません。

性能面で超えて欲しいだけで・・・。

だから例えば、凄いエンジンとシャーシーとブレーキにあまりにも良いモノを投入し、性能を尖らせたので、標準の室内はビニールシートの商用バンのような内装になりました・・とか。

性能はドイツ車にも完全に勝っています。内装などを変更するのはオプションでどうぞ・・・。なーんて言われてみたいです。

これでは極端すぎて少々引いてしまう方も多いと思いますが、「超えた」の一種だと思います。

実際、愛車のスバル・アウトバックなどは、お客さんに、あと80万円、あと100万円のお金を出してもらえるのなら、某ドイツの名車を越える性能を実現できる・・・超えられちゃう・・のでは無いか?・・などと考えます。

WRCのラリーを見てもそう思います。技術的には出来るんじゃないかと・・・。

アウトバックのハイエンドモデルが実際に80万円上がったら、かーなーり厳しいですから、小生が買えるかどうかは全く別としまして、それでも相当ワクワクするとは思います。

逆の面から見たら、勝たない範囲でモノを作っていては、国際的な競争力が少々心配!!とも思います。

国際競争力だけでなく、会社が「尖がった突き詰めたもの」を作れない体質になるのも怖いですが・・・。

おおよそ商品が、他社と同様な、良く似たマトメ方ばかりになるのは、組織の論理のせいだろうと思います・・・。

ヒットしているものを(謙虚に?)パクって・真似ても失敗したんだから、責められない、しょうがない・・・。

チャレンジして失敗したら、それは「お前が悪い」と特定できる・・・。

こんな仕事のあり方は酷く夢が無いですね。

情け無いです。

車のカテゴリーや車格の話は本当に嫌です・・・。

小生もクロカンの機能をボクシーで背の高すぎないミニバン的な四角いボディーで実現して欲しい・・などと、ミニバンとクロカンの合わせ業を切望しておりましたが、ホンダさんからそう言う四角い車が出るそうでして、凄くありがたいのですが、ホンダさん自体か、自動車雑誌さんか?どちらの主導かは知りませんが、これをクロスオーバーカーとか言うジャンルで括っていますので・・それも又、嫌~な感じがします。

カテゴライズは企画をダメにしちゃう気がします。

商品が、適当なカテゴリーに逃げ込んでしまい、尖がった角を失って行くように感じるんです。

小生個人でも1ユーザーとしては、カテゴリーの概念は全く不要です。

多目的、大量積載、四輪駆動、高性能・・・で良いです。

マルチユースビークルとでも何とでも、それらしいキャッチなどつけて、他社を煙に巻いておいてください・・とか勝手に思ったりします・・。

ユーザーとしての自分は、買う前に広さや使い勝手、性能などしっかり検討しますから問題ないのです・・。

・・・きっと業界的には「落ち着きどころ」としても、なんかのグループ名が必要なのかもしれませんが・・。

そうそう、それから、収納に関しても、ルーフボックス無しでもスキーなどの長尺物や、かさばる物が積めるように、インテリアの天井側のルーフシェルフを作ることを真剣に考えて欲しいと前から思っていました。

なぜ何処さんからも出ないのでしょうか?・・・。

小生個人では相当ニーズがあるし、ルーフボックスを屋根に積むより安全で確実な収納なのに?天井を住宅の屋根裏収納のように「二重底にして大きな収納スペースにして欲しいのです。

たまにはスキーに行きますし・・・。

釣竿も長いですし・・。

ボディーを少々ハイルーフにしてもらって、その部分を収納として作りこんで、荷物の出し入れはワゴンのリアゲートを跳ね上げてそこからやる形でも結構なので・・。

いかがなものでしょうか・・。

ワゴン車には標準装備でも良いとさえ思います。

どうせルーフの長い、ライトバンの様な屋根なんですから、使わない手は無いと思うのですが・・。

それから、乗ってみて考えた事なのですが、4輪駆動の車の場合、メカで車が重くなって、また、そこそこのボディーサイズ(積載スペース)があると、総合して2000ccのエンジンでは、やや力不足と言うか、余裕と言う点でつらいのかなぁと感じました。

そこで3000ccをおごるとか、徹底した軽量化で前述の様なドライブシャフトをカーボンで行くとか、ルーフ部やボンネットをカーボンファイバーで作るとか・・そういうチャレンジングな提案や喜びがあっても、きっと車としては良いだろうなあと思っています。

もちろん売れ筋のゾーンでそう言う物づくりは危険でしょうが・・。

それでも小生は、そう言うボリュームのゾーンでさえ、この車は軽くしたかったから万難を排した・・みたいなフィロソフィーに触れたいと思います。

感動したいですね商品に・・。

各社が『きっちり競合する同じような車』ばかりでは、感動できませんし、もう、あてがい扶持の定番はうんざりですからね・・・。

『きっちり競合できている事』も本当は問題ですよね・・・。

命がけで冒険して、担当の方全員、失敗したら左遷されてください。・・・なーんて。

でも、これあながち冗談ではなく、そう言う思い切りや元気が必要なのが、昨今の日本の物づくりと言う気がちょっと・・・いたします。

申し訳ありません・・・自分も出来ていませんが・・。

社内を見て、競合とカテゴリーを見て、相場価格を見て、商品仕様を決定し、ユーザーの真の使い勝手を追及した提案や、オリジナルな提案を行わない。・・と言う事は・・・何を目指してますのでしょうか?。

まるでガチガチに競合する事が目標で、それを目指しているみたいですね。

そうそう、なぜか各社様揃って・・・最近ライトが上を向いていると思います。

プロジェクターヘッドライトや反射板の革新?が背景でしょうか・・。

ガラスの造形に自由度が出来たのだと思いますが・・・。

前照灯じゃなく『上照灯』・・・。これは小生には凄く抵抗があります。

数年前、某社様のクロカン4WD車のデヴュー時にヘッドライトが、ボンネット側へ、ツリ目に上がっていたのが、最初にこの「上照灯」の違和感を感じたキッカケでした。

さらに、この車では、なんとメーカーが斡旋する社外品のアフターパーツのカタログに、この「ツリ目」部分をボディー同色にカバーしてツリ目を無くすパーツが載っていて、またビックリでした。

クロカンのアフターパーツ屋さんはクロカン好きの志向を分かっているなあ・・と思ったものです。

形は機能を示して欲しいです。

意味なくボンネット上面に回り込んだガラスは、何か嫌ですねー。

ガラスが上の方まで「ある」必要性を感じられれば、まだいいのですが、新しい形のためだけだと違和感もあるように思います。

各社さま、そう言うライトが多いのは、皆さんやはりデザイン的な新しさを採っているからなのでしょうか・・・。

小生は「ツリ目」や「悪顔」の車が、とっても『嫌い』であります。

今回も暴言・・ご寛容にお許しいただければと思います・・。

大変、大変、失礼致しました。

スピーカーの自作 しょの1

「スピーカーの自作 しょの1」

とうとう・・こう言うオタクな話の日が来てしまいました。スピーカーの自作編です。

自作「偏」でしょうか・・・まあ冗談は置きまして・・・。

これは今から10年位前のお話です。

長岡先生の傑作設計、スーパースワン(長岡先生の型番で、D-101Sです)の自作が小生の始めての自作スピーカーでした。

その経緯は前回のお話にございました・・・。

ざっくりした流れは・・・。

アメリカのCESでEPOS社のスピーカーに感動し、それからネットワーク回路の排除が良さそうだと学び、さらに秋葉原でFOSTEX社のフルレンジを1発入れたスーパースワン(長岡氏命名のこのスピーカーの愛称)のデモに驚嘆し、調べていくと長岡先生のバックロードホーンの素晴らしさを知る・・・と。いろいろ曲折があってこの自作への挑戦になったのです。

まず自作への第1歩として、設計図面の入手・手配を考えました。

それは、長岡先生の著書のリストから、確か「バックロードの傑作」と言う本を探し出しこれを購入しました。

この本のスーパースワンの説明は、図面も含めてかなり丁寧な解説があり、15ページくらい割いてあったと思います。

バックロードホーンの理論も分かりやすく解説があり納得しました。

つまりはこうでした。

バックロードホーンは小型のフルレンジスピーカー1発で、すべての音声帯域をカバーするための「工夫された箱のスピーカー」でした。

小型のフルレンジスピーカーユニットは、振動板が小さく軽いので、音の信号への反応が速く、中高音は品位が高く、とても良い音の物があるのですが、どうしても振動版面積の小ささゆえに、低音の再生の時にはコーン紙が空気に対して空振りの状態になってしまい、低音不足になるのです。

そこで、小型フルレンジスピーカーの宿命である低音不足を補うために、スピーカーの後ろに出る音(スピーカーは前と後ろに音が出ています)をだんだん太くなるラッパのパイプに導き拡大します。・・・このあたりの話はすべて長岡先生の理論の受け売りです・・・。

この時ラッパの設計で、低音に対して有効で、高音には反応しないようなラッパを設計しているようです。

現在なら故長岡先生の全図面集などがありますので、図面の入手は比較的簡単ですね・・。

小生はこの本を何回もじっくり読んで、内容の把握に努めました。

かなり難しい構造で工作も大変そうでした。写真の様な完成形になるのですが、下側の大きい箱の中は音の通り道が折り曲げられてビッシリ入っています・・・。ラッパですから音の通り道はだんだん大きくなっていくのです。

再塗装前に紙やすりで丁寧にサンディングしました。きれいになります。

小生この工作で、少々でも楽をしようと思いました。

秋葉原で、この手のスピーカー材料を売っていますのは木村無線さんやコイズミ無線さんが有名です。

小生ラッキーにも、たまたま木村無線さんの方でシナベニヤ材のカット済みの商品を発見しました・・・。

ユニットメーカーのFOSTEX製。シナベニヤ板の「カット材」なるものを・・・。

スーパースワンの図面どおりに材料をカットして綺麗に番号などスタンプし、段ボールの箱に梱包してあります。・・これは便利だろう!!と少々高くても買いました。

お値段は1台分確か?3万3千円だったと思います。

ステレオでは2台ですので6万6千円・・ベニヤの材料でもかなりお高いんだなぁ・・とおぼろげに記憶しています。

板材は音響用シナ合板・・などと書いてあり、ダンボールの箱もしっかりとしていて、それらしいものでした。

これ以外の材料も、この時は木村無線さんで買ったのですが、内部配線用のコードが1mくらい・・・ドイツのスピーカーコードでごく普通のものと、ミクロンウールという吸音材を一つ。

東京メタルと言う会社製の粒状の鉛を10キロくらいと、鉛のインゴットを4本。

鉛の重さだけで合計20Kgだったと思います。

スーパースワンにはその箱の中に、音質への効果を狙って鉛を充填する穴が設計されており、そこに鉛を入れろとの指定がありました。

金額は忘れましたが、「鉛」は少々驚くくらい、お値段がお高かったです。

それに、このスピーカーにアンプからのコードをつなぐための端子、・・・ネジでコードを締めて止める端子が、FOSTEX製のT-150?とか言うもの・・・(店の推薦品)2個で3千円くらいでした。

肝心なスピーカーユニットは限定品・・・FOSTEXさんが限定生産で500個とか1000個だけ作る、完全な限定モデルが長岡式のバックロードホーンでは良く使われますのですが、今回のスーパースワンの使用指定は、その限定モデルでした。

FE-108Sというユニットがそれで、このSがスーパーの略です。

外見は良く似たバックロードホーン用の通常の定番ユニット(いつでも買える非限定のもの)FE-108Σ(シグマ)とはコーン紙からマグネットの大きさなどまで異なり、雑誌などでは「別物」と表現されておりました。まあこの限定品は相当の強力型・・・でしょうかね。

すぐ売り切れてプレミアが付いてしまう限定ユニットですが、その時は、それを運良く2個買い求めることができました。30,000円くらいです。

限定品ですから?残念ですが秋葉原でも価格交渉は出来ません。値引きは無いです。

なんやかんやで材料が初期のモデルで10万円くらいかかりましたです。

(その後、このスーパースワンは、ツイーターの追加や新型ユニットへの交換や、贅沢な真鍮の取り付けリング[1個1万3千円くらい]の追加もしています・・写真は最新の状態です)

つまり小生はFOSTEXさんが最新技術の開発で10cm口径のバックロードホーン向きの新型の限定ユニットを販売される度に、これを入手し、同じ箱に入れ替えて取り付けて使ってき

たわけでございます。

オット・・・。まずは作るところでした・・・。

実際の制作はどんなであったか・・と申しますと。

まずは部品のベニヤ板の過不足がないかの確認をして、番号にしたがって並べ、図面の中に記載してある組み立て公式・・例えば(1+2+3)+4は・・・1のパーツに2を着け3を着け、そこまで出来たら4に組み合わせる・・と言う公式です・・・に従って組み立てます。

これは始めての工作で、いきなり部品も多く構造複雑で、組み立ての難しいスーパースワンに挑戦!ですから大変でした。

]

直角を出すのに「差し金」と言うL字型の物差しを買ってきたり、木工ボンドの乾くまでの小一時間の間、材料を固定して締めて置く金具・・「ハタ金」といいます・・・を入手したり。

組み立てていくとズレが生じてくるのですが、それを削るカンナも登場しました。

もともと看板・内装業を家業とするのが生家ですから、小生はかなり木工とかは得意で、道具もそこそこ持っていましたし、日曜大工さんとしては、そこそこのレベルなんです・・。自分で言うか!!

それでも初めてですから一週間も掛けて組み立てました。ちょっとづつ。

木工ボンドと釘の併用で強度は万全です。釘打ちは相当得意です。曲げません。なーんて。

仕上げは初めから真っ黒の塗装をラッカーでやろうと思っていました。

釘を使うので頭が出ますし、木目は無理です。ですので、釘頭をパテで隠したら真っ黒なラッカー塗装です。これはスプレーでやりました。

組み立て。配線。仕上げ前の紙やすり掛け。など、なんだかんだで2週間。

完成しました。

いよいよ音出しです。

鳴らし始めは、実はあまり良い音ではありませんでした。

積極的に「ひどい音?」でした。

低音は不足だし、音自体も硬いというかキンキンします。ボーカルは鼻をつまんだようです。

・・・そうです。これがエージング前の音。作り立ての音なのです。

毎日使ってどんどん鳴らしますと、音がこなれて日に日に良くなります。

箱も工作の時に無理やり釘で固められたり、速乾木工ボンドで固められたりしたので、素材にストレスがあるのですが、これが10日くらいでかなり取れてきて、30日くらいで相当落ち着くようです。

板のストレスが取れると音が良くなります。・・不思議です。

ユニットも音を出して1ヶ月くらいでコーン紙の糊などが落ち着くのでしょうか?相当良い音になります。

一ヶ月くらいで低音が出過ぎる程になり、いよいよ鉛の投入です。

鉛投入で箱の振動が止まったせいか、また低音不足になりました。・・・がさらに一ヶ月でまたバリバリ低音が出始めました。

トータル4ヶ月目くらいでは高音の繊細さ、低音の量感・・すべてに申し分ありません。

いやいや全く凄いスピーカーでした。

小さいユニット一個で低音から高音まで・・・。

凄い反応が早いスピーカーで、音質も良くて、音源は小さな箱なので音場感(おんじょうかん)が抜群で、録音した演奏会場の雰囲気が伝わりました。

小生がこの頃使っていた基準のCD(視聴用のCD)は、リー・リトナーさんの「カラー・リット」というアルバムでした。

エレガットの音の立ち上がり・・・の気持ちよさを聴いていました。

スーパースワンは優秀でした。

大好きなリー・リトナーのギターの音が「カーン」と抜けてきます。

ピッキングのタッチが見えるような感じと言うのでしょうか、エレガットのタッチが分かります。

シンバルやハイハットの「切れ」も抜群と思いました。

低音感も十分で不足は感じませんでしたし・・。

音がシャワーのように顔にぶつかる感じと言いますか・・・長岡先生の言われるハイスピードと言うのはこれなのだと思いました。

ボーカルやクラシックのバイオリンなども涙物でした。

女性ボーカルの生々しさは特筆モノで、目を閉じると「目の前にいる」感じです。言い過ぎかなあ?とも思いますが、あの時、本当に「目の前で歌ってる」・・・そう思いました。

また、室内楽では、録音の良いCDですとバイオリンがホールに響いている・・・素晴らしい音場が展開して、引き込まれてしまいます。

FOSTEXさんの小口径の限定品・超強力ユニットを使ったバックロードホーン・・・(スーパースワンの様な・・)と言うのは凄いスピーカーだと思いました。

しかし、これを体験している方は、おそらく本当に少数の方・・自作の面倒くささと戦った少数派・・・ですので、広く皆さんには・・・なかなか信じていただき難い・・とは思います。

しかし、良い音はちょっと・・・生活を楽しくしてくれます。本物とは行かないですが、感動できるくらいには音楽に浸れますから・・・。

ちょっとだけ得した気分とでも言うのでしょうか・・・。

こうして、この時の体験で小生、スピーカーは自作に限る・・などと思ってしまったのでした。

この時、それまで使っていた愛器。

片側5万円ほどの国産メーカーさんの30cm3WAYスピーカーは、エージングのできたスーパースワンの前では、比較の勝負にさえならず引退させられ、知人に貰われて行きました。

ご苦労様でした。

小生のスーパースワンが、その後10年の長きにわたってエース・スピーカーの座を維持できたのは、2~3年に一度くらいのユニット交換のおかげです。

FOSTEXさんの技術開発の進化で、同じ口径の新型が出て来たおかげです。

ドンドン高性能ユニットが提案されましたので、その度に買い替え・入れ替えで「生まれ変わった音」で楽しめたのですね。

このあたりは本当に自作品の良さ・・ならでは・・・ですよね。・・。

かくして、小生はちょっと『あの音・・』に近づきました・・・。

(この秋、拙宅の狭さの中、新しいスピーカーシステムを制作し、追加・入れ替えをやりましたので、スーパースワンは置き場所が無くなりました。で、泣く泣くですが、友人宅のエーススピーカー就任のお話になり、彼に譲りました。・・最後に紙やすりで丁寧にサンディングして、一生懸命再塗装しました。お化粧でかなり綺麗になって、現在は浦安方面で愛され・活躍しています。彼はこのスピーカーを使い始めてから「まるで外出嫌いな人・・・」のように毎日音楽が聴きたくてたまらないのだそうです。そこで、かつての愛聴盤(ロックからクラシックまで)を全部聴きなおしてみたいとか言っていました・・・本当に音質に嵌ったそうです。彼は若い頃からバンド・楽器をやっていたので、嵌ってしまうのだとも・・・。最近ではカーオーディオもこのスーパースワンとは音が違いすぎて、もう聴く気がしなくなった・・・との事です。・・・本当に良かったです・・・。気に入ってもらえて・・。)

※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。

耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。

本項のスーパースワンも、お作りになって、聞けた物ではないので、すぐ捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この内容は、あくまで小生の感覚でありまして、自分の好みでございまして、客観的な比較とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。

「路上禁煙・・屋外禁煙?」

「路上禁煙・・屋外禁煙?」

小生、非喫煙者になったので、微妙な立ち位置ですが、最近の嫌煙傾向を少々複雑な思いで見ていましたので、チョットお話を・・・と思います。

秋葉原での体験から思った事なんですが、・・あ、秋葉原だけでなく千代田区・中央区とかあちこちにあるでしょうか?

「路上禁煙」と言うのは、賛成であるものの、微妙な感覚も感じていました。

と言うのは、「路上」の「定義」も影響があるものの、『オープンエア』での喫煙の禁止・・と考えたら・・・問題もあるのかなあ・・と思ったからです。

タバコの害を考えますと、隣人に受動喫煙をさせてしまう状態は避けたいです。

「インドア」同室での喫煙は、非喫煙者の方に(強引に)煙を吸引させてしまう状況を作り出しますから、非常に問題です。

これは完全に分煙し、吸わない人と吸う人が同席するのは避けるべき・・(部屋ごと分ける)がよろしいか・・と思っていました。

しかし、『オープンエア』屋外では少々、考え方・定義など、コンセンサス作りと運用が必要かなあと思いました。

と言うのは、小生かねがね、喫煙は本来『インドア』で他人に「避けようが無いひどい迷惑」を掛けてしまうより、『オープンエア』で喫煙する方が良いと・・・もっと言えば喫煙は『オープンエアで吸うのが正しい』とまで思っていました。

ですので、小生的には、その観点からして「路上は屋外」なので、本来はOKな場所!と素直に考えておりましたのです。

当初は相当!違和感がありました。屋外でも禁煙か・・・。と。

・・・ですが、小生、気が付きました。

「路上」は小生が言うところの、本来他人に迷惑を掛けない「屋外」かどうか?と言う視点をデス。

これを真剣に考える必要が出てきました。

つまり、『オープンエア』でも、他人に迷惑のかかる・・迷惑をかける可能性が高い歩道はダメと・・・。

『路上禁煙』この適用は、「ハワイ」でもそうなってきたらしいので、世界的な傾向?でしょうか。

しかし、本来、屋外は一番喫煙に適する場所である・・ことを「そうだ」とお考えいただけるのであれば、路上(歩道)で無く、少々歩道から離れた入り組んだ場所で、人通り・往来が無いとか、歩道まで煙が行きそうも無い場所・・歩道に煙が行くまでに風で薄まり濃度が十分に落ちる場所とか・・・を喫煙して良い場所とした方が・・・つまり締め出すばかりより、その場所を良いとする方が、かえって健全な様な感じがします。

室内は喫煙者一人のプライベートな部屋でのみ喫煙可能・・その部屋以外は全てタバコを締め出しましょう。

人通りのある歩道からもタバコを締め出しましょう。

しかし、屋外で非喫煙者の方から十分離れている場所なら・・・その場所は良い・・とする方が、現実的であり、妥当なのではないでしょうか?

歩道以外の、人々から離れた喫煙場所であれば、「屋外にあっても良い」・・・このマニュフェスト(冗談です)はいかがでしょうか?

微笑ましい?共存のように思うのですが・・・。

逆説的に言いまして、タバコの煙を完全隔離して室内で浄化する・・方法だけが「良い」のだとしますならば、小生は、もっと有害な大型トラック等、ディーゼル車の真っ黒な排ガスや工場の排気なども、室内に隔離して完全に浄化して欲しいなあと切に思います。

タバコは数年、数十年掛けて健康を奪いますが、このような煙は数分で死を招きますから・・・。

禁煙してみました

「禁煙してみました」

小生、今は非喫煙者ですが、もともと沢山・沢山喫煙していました。

1日に50~60本くらいタバコを吸っていました。

ずっとヘビースモーカーで約30年・・・。

ですが、今年の夏頃、ふと禁煙を考えたのです。

50歳も過ぎて「年も年」ですし、健康に不安が無いわけでもなく・・・。

また、高齢の母からも「最近顔色も悪い」などと脅され・・。

さらに会社の事を想像して「もし僕が倒れたら社員の人はどうなるかなあ・・」などと凄く不安を感じたのが・・・禁煙しようかと考えたキッカケだったと思います。

「タバコ・・止められるかなあ・・」となんとなく考えていたのです。

止めようかと考えると、サマセットモーム?の言葉を思い出します。

曰く『禁煙ほど簡単なものは無い。その証拠に私は何十回も禁煙している。』

確かこう言うお話でした(笑)。

要するに禁煙は大変難しいのですね・・・。

だって、一発で止めていたら「何十回」にもなりませんものね・・・。

そんな事を考えている時、たまたま、コンサルタント業務のお客様に出向いて、担当者の方の前で、このような禁煙がらみの『止めたいの・・・』話!をしていて、その時は確か、禁煙用のニコチン・パッチ(シール状で肌に貼るニコチン補給用品?)の話などが出まして、お医者でこれを貰おうかな?などと話したのです。

そうしましたら、その担当の方が、「禁煙には良い本がありますのでプレゼントします・・・」「別の友人もそれで止めたんですから・・・」などと言ってくれたのです。

早速アマゾンなどを見てくれているようでした・・・。

小生は「へー、禁煙の本?」などと半信半疑の感じでリアクションしてました・・・。

そして、数日後。

アマゾンからプレゼントの『禁煙本』が届きました。

タイトルは、『禁煙セラピー』。著者はアレン・カー氏。訳者は阪本章子氏。

発行所はKKロングセラーズ。

小生、かつて、禁煙して7年くらいの間タバコを止めていた期間がありました。

その時、止めるキッカケに読んだ本は確か・・・「5日でタバコを止める本」

この本は、結構!効果的だったという記憶があります。喫煙の害が怖くなった本でした。

それ以来、「禁煙本」は随分と久しぶりになります。

結論から言いますと・・・。

今回のこの『禁煙セラピー』はかなり禁煙の動機になりました。

従来の禁煙本との違いは、まず、第一章:喫煙の健康被害の話・・などが無いことだと思いました。この手の本で、健康被害や発ガン性の話が無いのを珍しく感じました。

パターンが違うのですね。

ただ、『へー!なるほど!!』と感じた事がいくつかあり、それが禁煙に繋がりました。

禁煙は心の問題。~止める理由を考えるより吸う理由を考える~

タバコは麻薬。喫煙者はニコチン中毒者。喫煙は中毒症。

西側諸国で致死率第1位の麻薬中毒症。

禁断症状が吸い終わってすぐに出始めるハイスピードな麻薬。・・だからチェーンスモーキングになる。

一本吸い終わった瞬間から「もう一本吸いたいだろう」と言う声が聞こえる・・。

しかし禁断症状は非常に弱く、3週間で体から99%排出できる。

止めにくいのは洗脳されているから・・・。

タバコが楽しみや安らぎなどを与えてくれると言う間違った観念が・・・洗脳があるから問題。

と言うような主旨が引っかかりました。

特に一本吸い終わってわずか1時間でニコチンの75%が体から出てしまうので、また吸いたくなる・・・。

1日20本くらいになるのはニコチンの1時間でかなり抜けるという性質からしてしごく当然・・・。

等と言った事を勉強しましたら、喫煙することが少々バカらしいように感じられました。

禁断症状のすぐに出る弱い麻薬の虜になっていたのか・・・と。

いずれにしても「喫煙の効能など精神的なものも含めて何も無い!」と言い切られているので、止める事に繋がったように思います。

なんだか吸う気が無くなったのを覚えています。

でも、果たして今後も禁煙は続けられるでしょうか・・・

少々の不安を伴いながら、105日を越えてまいりました。

その後の魚フライ

「その後の魚フライ」

グルメではないので、食べ物の話は苦手ですが、うまいと思うものを・・・と紹介したキッチン・「ジロー」さんの魚フライ。

最近、日曜の休日出勤のときに、近くの「ジロー」が休みなので、たまたまお茶の水の「ジロー」まで遠征して食べてきたので、その時、ちょっと新しい情報が入りましたので・・・。

安くて旨い・・・これがまったく変わっていないのですが、魚の種類が変更になっていました。「沖目鯛」・・・だった筈なのですが、今は「沖ヒラス」だそうです。

この沖ヒラス。小生見た事はありません。

マグロの延縄漁(ハエナワリョウ)の外道(ゲドウ:つまり狙った獲物では無いが獲れてしまった獲物)だそうです。

いやいや魚の種類は変わっても、相変わらず臭みも無く、甘みがあって美味しいです。

これが・・・!!。

お値段は魚のフライ2枚とキャベツ、ご飯、トン汁で750円。